プラネタリアTOKYOにおけるイマーシブサウンドの実践

Session 1

プラネタリアTOKYOにおけるイマーシブサウンドの実践

〜話題のネットワーク・オーディオ『AVB』の優位性〜

MI7グループ主催のセミナーイベント「Media Innovation Workshop | ONLINE」。2022年の第1回目は、プラネタリウムでのイマーシブサウンドの活用方法を実例を通じてご紹介するワークショップです。

なぜコニカミノルタプラネタリアTOKYOは、空間音響のコンテンツを取り入れたのか? そして、その実現のために、どのようなシステムを組んだのか? この先進的な企画と、その運営に携わるお三方に詳しくお話を伺ってゆく、普段はなかなか覗き見ることができない、プラネタリウムビジネスの舞台裏を紹介するセミナーです。

セミナー全編をご覧になりたい場合は、下記「アーカイブ全編」ボタンをクリックしてください。

プラネタリアTOKYOにおけるイマーシブサウンドの実践

〜話題のネットワーク・オーディオ『AVB』の優位性〜

東京・有楽町マリオン内にあるコニカミノルタプラネタリウムが運営する“プラネタリアTOKYO”

“プラネタリアTOKYO”には、多目的デジタルドームシアター“DOME1”と、プラネタリウムドームシアター“DOME2”というふたつのドーム型シアターがあり、いずれも空間音響再生が可能なシステムを整備しています。

“DOME1”は22.2 マルチチャンネル、そして、“DOME2”には43.4chが採用されていますが、昨年、DOME1にて、新しいプラネタリウムの楽しみ方として、星につつまれ、思い思いに自由な時間を過ごすことのできる『星空ラウンジ』という新プログラムがスタートしました。

プログラムの目玉は「バッハ平均律クラヴィーア曲集 第1巻 22.2ch remix」

空間音響作家・宮木朝子氏が楽曲の一音一音を解釈し、1年半をかけてその第1巻全48曲(24の前奏曲とフーガ)を立体音響化し、バッハの意図を空間として再構築。24個のスピーカーが奏でる古典の新解釈として、その日の星空と共に楽しむことができる壮大なプロジェクトです。

本セミナーでは、パネリストに、コニカミノルタプラネタリウムのプロデューサーである高柳洋介氏、作曲家・空間音響作家である宮木朝子氏、そして、宮木朝子氏の制作をサポートされているサウンドクリエイターの漢那拓也氏をお迎えして、星空の下で行う22.2ch立体音響が、どのような経緯で企画され、そして、どのように実現したのかに関して、ビジネス面、芸術面、技術面、それぞれの視点から解説をいただきます。 もちろん、実際の空間オーディオ作品もバイノーラル再生で体験していただきますので、どうぞご期待ください。

なお、“プラネタリアTOKYO”の事例を紹介する前半に続き、後半では、今回の導入機材の基軸となっている話題のネットワーク・オーディオ規格「AVB」について深堀りをしてゆきます。

今回プラネタリアTOKYOに導入されたのは、「RME」と「PreSonus」という2社のメーカー機材。

そして、この2つのブランドの本プロジェクトにおける共通項は「AVB」です。

DanteやRavennaに続く、ネットワークオーディオの規格である「AVB」は、現在、Automotiveやロボティクスといった幅広い市場にて使われていますが、オーディオビジュアルの市場でも、Danteに続く次世代プロトコルの本命として、AppleやCiscoといったIT企業だけではなく、RMEやPreSonusはもちろん、Avid、d&b audiotechnik、DiGiCo、MeyerSound、L-Acousticsといったコンサート音響の大手にも採用されている、いま大変注目を集めている信号規格となります。

セミナー後半は、この進化し続けているプロトコル『AVB』に関する簡単な解説からスタート。

RMEのAVB製品の開発研究を行うMax Holtmann氏への事前インタビューを交えながら、AVBに纏わる最新情報の共有をしてゆきます。

- ネットワーク・オーディオ「AVB」の優位性

- AVBオーディオ機器間の互換性を持たせる規格「Milan」とは?

などなど、“プラネタリアTOKYO”の取り組みを通じて、最新規格のAVBに関して理解深めることができる90分となっております。このセミナーを通じて、空間オーディオ作品のライブ演奏や制作に関するヒントを掴んでいただければ幸いです。なお、AVBに関しての詳しい技術情報はシンタックスジャパンのウェブサイトにてご確認いただけます。是非ご一読ください。

高柳 洋介

コニカミノルタプラネタリウム株式会社

コニカミノルタプラネタリウムでコンテンツのプロデューサーおよびプラネタリアTOKYOのマーケティングを務める。プロデューサーとしてドイツZKMが開発した43.4chのサウンドシステムを用いたプラネタリウム作品「To the GRAND UNIVERSE 大宇宙へ music by 久石譲」や、林業用の3Dスキャナーでスキャンした実在の場所を散策するVR作品「NIGHT CRUISING」などを制作。

マーケターとしてはプラネタリアTOKYOへ立体音響や現代アートを導入、Siggraph Asiaとのコラボレーションなどをおこない、文化の発信施設としての新しいプラネタリウム像の展開をしている。

宮木 朝子

作曲家・空間音響作家

桐朋学園大学音楽学部作曲理論学科作曲専攻卒業、東京大学大学院総合文化研究科超域文化科学専攻修了。現代音楽を起点に、映像-香り-身体-特異な場などと関係を結ぶ音響制作とその空間展開、奄美群島の聖地におけるサウンドインスタレーションなどを行う。アルバム『Virtual Resonance』 は「磨き上げた鮮烈な響きの音像(CDジャーナル)」「雅楽とエレクトロニカ、現代音楽が交差する宇宙レベルのアンビエント(Beams Records)」と評される。近年はサラウンド音響作品、アクースモニウムによる電子音響音楽上演など、空間音響による芸術表現を中心に活動。近作に5.1chサラウンド音響作品〈Afterimage〉(「坂本龍一|設置音楽展コンテスト」最優秀賞)〈Echolalia II -for audiovisual〉(共作・映像:小阪淳 / Société des arts technologiques [SAT] Experimental Art Films for “le Foyer” Satosphere選出)Auro 3Dまたはヴァーチャル・サラウンドによる〈Opera acousma〉(第七回両国アートフェスティバル委嘱作品)などがある。

漢那 拓也

サウンドクリエイター

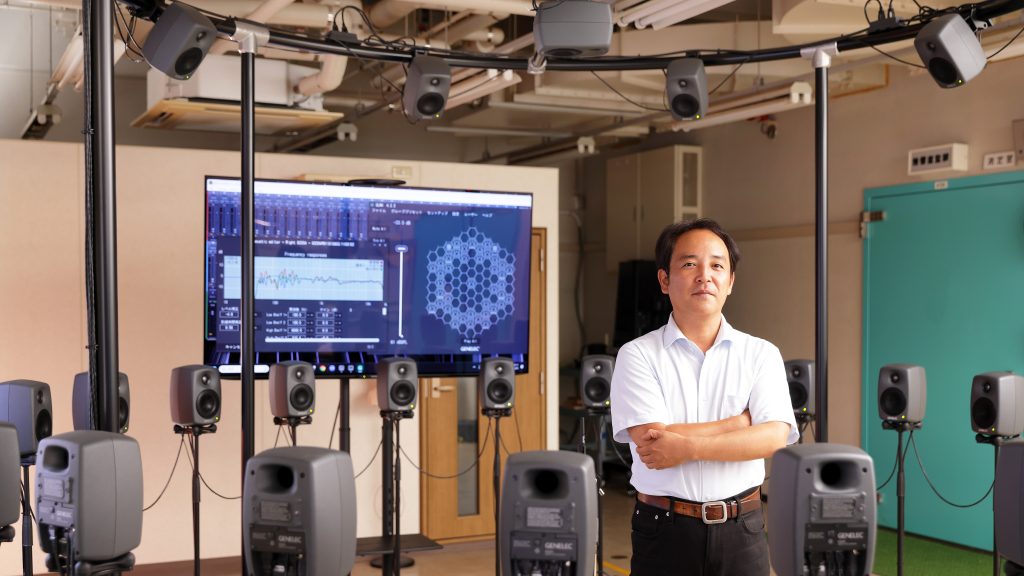

1983年東京生まれ。尚美学園大学音楽応用学科准教授。大学、大学院時代に音楽家の冨田勲氏に師事し、作編曲やシンセサイザープログラミング、MIDI演奏表現、立体音響制作の分野を中心に薫陶を受ける。

パビリオンやコンサートなどでのサラウンドによる音場構成や音響制作を手掛け、「イーハトーヴ交響曲」や「PLANET ZERO」「ドクター・コッペリウス」など一部の冨田氏作品においては初音ミクの歌唱音声制作をはじめとして制作サポートやマニュピレートを担当。近年ではプラネタリウムなどでの43.4chや22.2chでのドーム型音響での効果音制作や音響制作を担当。

大学での後進の指導に務めながら、没入型音響での音楽制作者の視点からの立体音響表現を中心とした芸術と技術の融合による新しい音楽表現について研究している。

セミナー概要

| シリーズ | Media Innovation Workshop | ONLINE 2022 |

| 講演タイトル | Session 1 :プラネタリアTOKYOにおけるイマーシブサウンドの実践 |

| 配信日時 | 【終了】2022年3月30日(水) 17:00 – 18:30 |

| 視聴方法 | Zoom |

| 料金 | 無料 |

関連製品

PreSonus StudioLiveシリーズ

スモール・サイズでラージ・フォーマットのパワーを提供。デジタル・コンソール/レコーダー

PreSonus SW5E

PoE対応5ポートAVBスイッチ

PreSonus NSBシリーズ

AVBネットワーク接続ステージ・ボックス

RME Digiface AVB

256ch 192kHZ AVB USBオーディオ・インターフェイス