「鏡/MIROIRS」制作レポート ー舞台音響における立体音響の活用ー

今最も立体音響を必要としている現場の一つは、間違いなく舞台音響ではないでしょうか。

本記事は、2021年11月に長野県茅野市にて行われた公演:「鏡/MIROIRS」を舞台音響における立体音響の活用例として、芸術監督として公演を成功に導いた音楽家の岩田渉氏に寄稿いただいた貴重なレポートとなります。

ピアニストとダンサーの掛け合い、そして、そのパフォーマンスと連動したリアルタイム処理の8Kプロジェクション、さらには、会場に立体的に組まれたスピーカーからAmbisonicsを使った立体音響…。私も現場にて本公演を観たのですが、その圧倒的な没入感に大変驚きました。

CGと照明と音楽とダンスとが大変美しく融合している実際の公演の裏側は一体どうなっているのでしょうか?

ダイジェスト映像と共に、是非、制作レポートをお楽しみください。

「鏡/MIROIRS」制作レポート

岩田渉(音楽家、芸術監督)

2020年12月にトライアル公演という形で、長野県茅野市にある文化複合施設「茅野市民館」で上演された舞台作品「鏡のなかの鏡」の演出、キャストを大きく練り直して制作され、2021年11月2、3日に上演された「鏡/MIROIRS」の制作レポートである。大きく変更されたとは言っても、むしろプロットは2020年の公演に向けてピアニストの福井真菜さんとともに準備していたものであったが、主演を務める平山素子さんが外反母趾の手術後であることもあって断念したプロット・演出を復活させ、結果、足掛け2年を費やし越境芸術作品として制作された本作品は、ピアノの生演奏、コンテンポラリーダンス、そしてデジタルアートとともに立体音響および8Kプロジェクションを演出に加えて上演された。Maurice Ravelの組曲を用い、「音楽の視覚化」をコンセプトに据えた作品制作は「マ・メール・ロア」に引き続き2作目となり(実質3作目)、単に目で見える形にして示すことを指すのではなく、音や、匂い、手触り、質感、出来事、時間の推移など、総合的なイメージを伴う「情景」あるいは「ヴィジョン」を展開することを指して用いている。

Maurice Ravelの組曲「鏡」を基に制作された本作品のメインキャストには、静謐さと昂揚を自在に奏でるダンサーとして観客の熱い支持を集め、また振付/演出家として多数の作品を世に送り出してきた平山素子さん、ピアニストには数々の国際フェスティヴァル、コンクール等での公式伴奏員、パリを拠点にヨーロッパ各地でリサイタル、室内楽を中心に演奏活動を行い現代音楽にも意欲的に取り組んできた福井真菜さん、主要クリエイティブスタッフには、プログラミングによる表現で、国内外問わず、Kezzardrix名義で様々なアーティストのライブビジュアルやMVを手がけ、アルスエレクトロニカでの受賞歴を持つ神田竜さん、衣装デザインは数々の映画、ダンス、ミュージシャンなどの衣裳を手掛け、昨年のオリンピックの開会式では森山未來のパフォーマンス時の衣装デザイナーを務めたスズキタカユキさん、照明デザインには、アートコレクティブ「Dumb Type」のメンバーとして舞台作品に関わり、自身の作品制作、国内外の舞台作品への参加に加え、Perfumeのコンサートの照明デザインやライゾマとのコラボレーションなどでも注目を集める藤本隆行さんを招いての制作となった。プログラムと対応する楽曲は以下のとおりである。

Prologue

SCENE 0 球体 Sphere

▶︎Sphere(3次アンビソニックスによるバイノーラル)

【ロンドン国際アニメーション映画祭2022 Best Abstract Film Award受賞作品】

SPHERE_4K_60fps_Binaural_o3 from Objet a on Vimeo.

*ヘッドフォンにてご視聴ください

現 – Conscience

SCENE 1 プレリュード Prélude

SCENE 2 ハイドンの名によるメヌエット Menuet sur le nom d’Haydn

SCENE 3 ボロディン風に à la manière de Borodine

鏡 – Miroirs

SCENE 4 夜に舞う蝶 Noctuelles

SCENE 5 悲しげな鳥たち Oiseaux tristes

SCENE 6 海原の小舟 Une barque sur l’océan

SCENE 7 メヌエット 嬰ハ短調 Menuet en ut diése mineur

SCENE 8 道化師の朝の歌 Alborada del gracioso

Epilogue

SCENE 9 鐘の谷 La vallée des cloches

▶︎本公演のダイジェストビデオ (1次アンビソニックスによるバイノーラル)

Miroirs-20211103-extract from Objet a on Vimeo.

作品世界全体を支える世界像を提示するため、新たに6分間のオーディオヴィジュアルのシーンを冒頭に追加し、劇場での上演と共に5台のカメラによる映像、およびバイノーラル音声のライブ配信を同時に行った。

8Kプロジェクションについて

アストロデザイン株式会社の協力により、調整室に巨大な8Kプロジェクターを設置。TouchDesignerによる3DCGのリアルタイムレンダリングを行い、500インチの紗幕に映像の投影を行った。TouchDesignerとHoudiniを使用して生成されたプリレンダCGと、リアルタイムで処理されるCGが同居する形で、8K出力の映像が展開され、ピアノの周波数や振幅を解析して駆動するエフェクト、あらかじめ3Dスキャンしたダンサーの身体モデルをその場で加工して現れる陰影、ダンサーの動きに合わせてマニピュレートされる蝶など、リアルタイムレンダリングが可能にする様々な表現を行った。

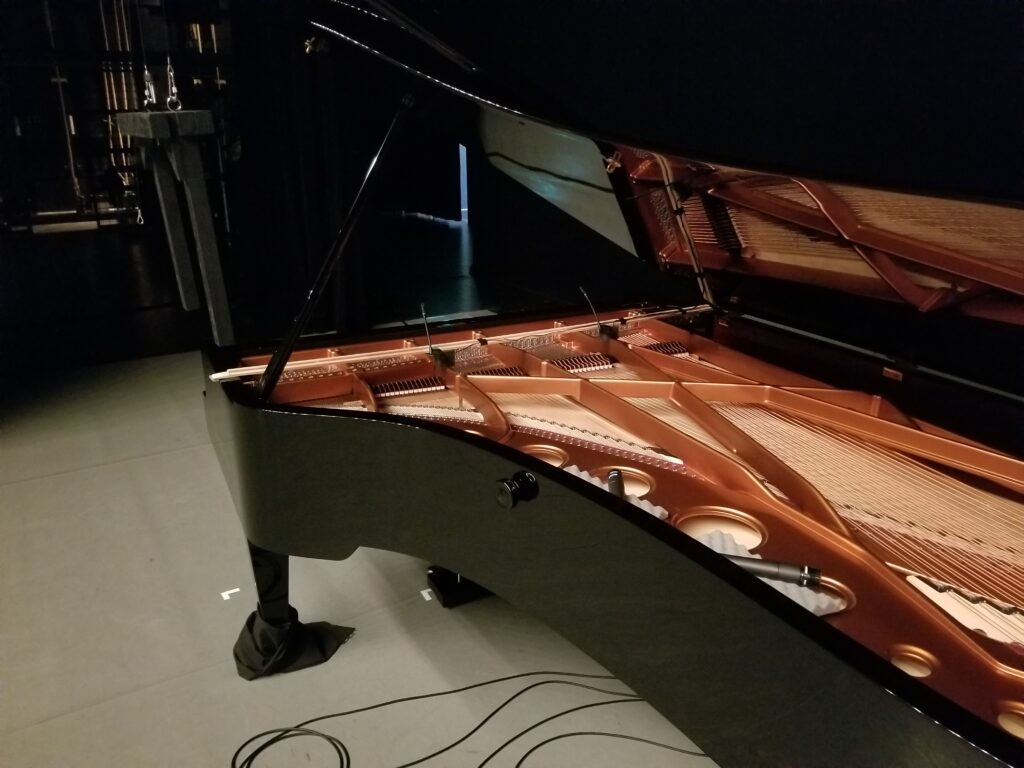

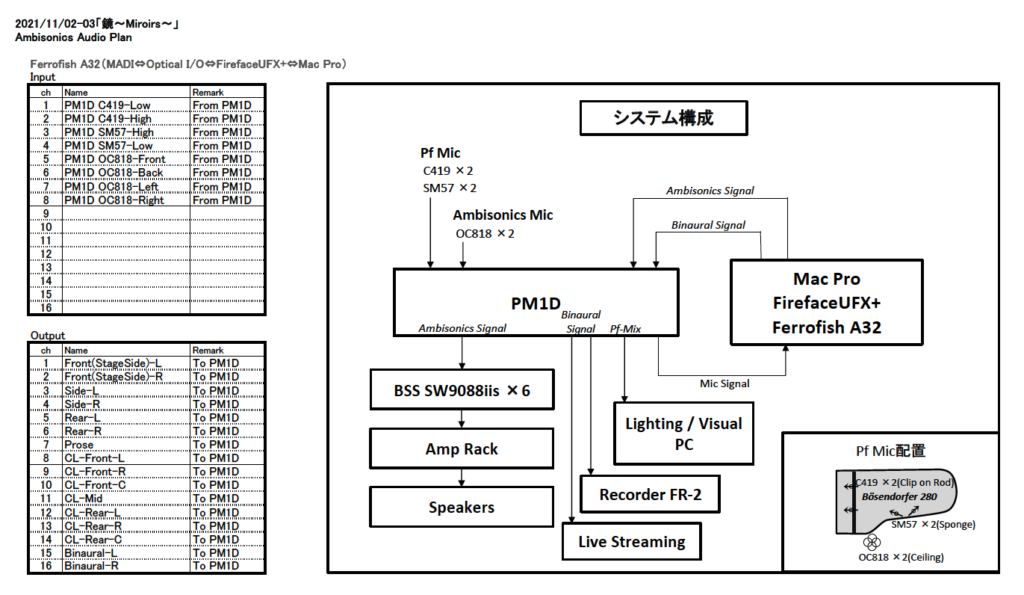

音響プランについて

ここ数年で手掛ける機会の増えたアンビソニック方式の立体音響を準備した。冒頭のシーンでは事前に制作した約6分間のトラックを展開すると共に、MI7の協力を得て、舞台空間全体の音−ピアノ及びダンサーの息遣いや動きによって生じる音−を劇場客席ではアンビソニックス、配信用にはバイノーラル音声にして展開した。ピアノは劇場に常設されるベーゼンドルファー280を使用。若干、癖のある音色のピアノで、調律と調整をベーゼンドルファー本社で整音主任を務めた照沼純さんに手掛けていただき、ベーゼンドルファー特有のふくよかな響きが得られた。

マイキングについて

ピアノとその演奏者も作品の画の一部となることから、マイキングには工夫を要した。画的な観点から、また、ダンスによる振動とダンパーの振動を嫌って、劇場の技術者に設計・制作を依頼したブラケットを、ピアノの屋根の根元から約30度のスイートスポットに位置するようバトンから吊るし、Austrian AudioのOC818を十字に配置した。

加えて、ベーゼンの金属フレーム上にSHURE SM57を、またピアノの側板に橋をかけAKG C419を配置。

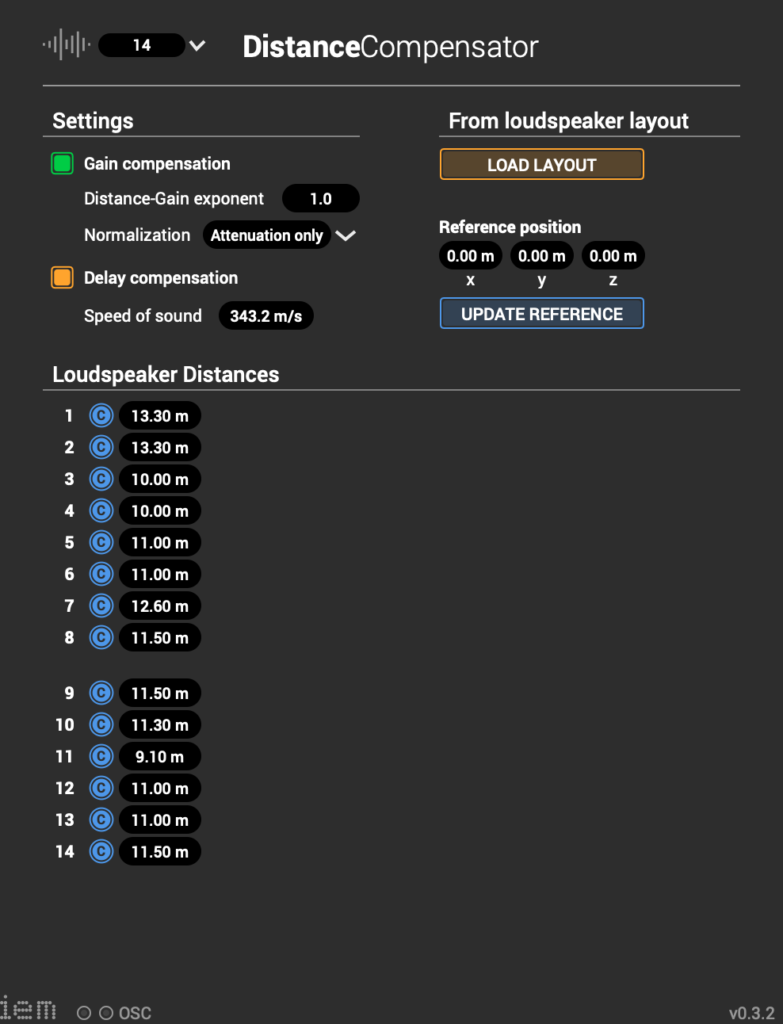

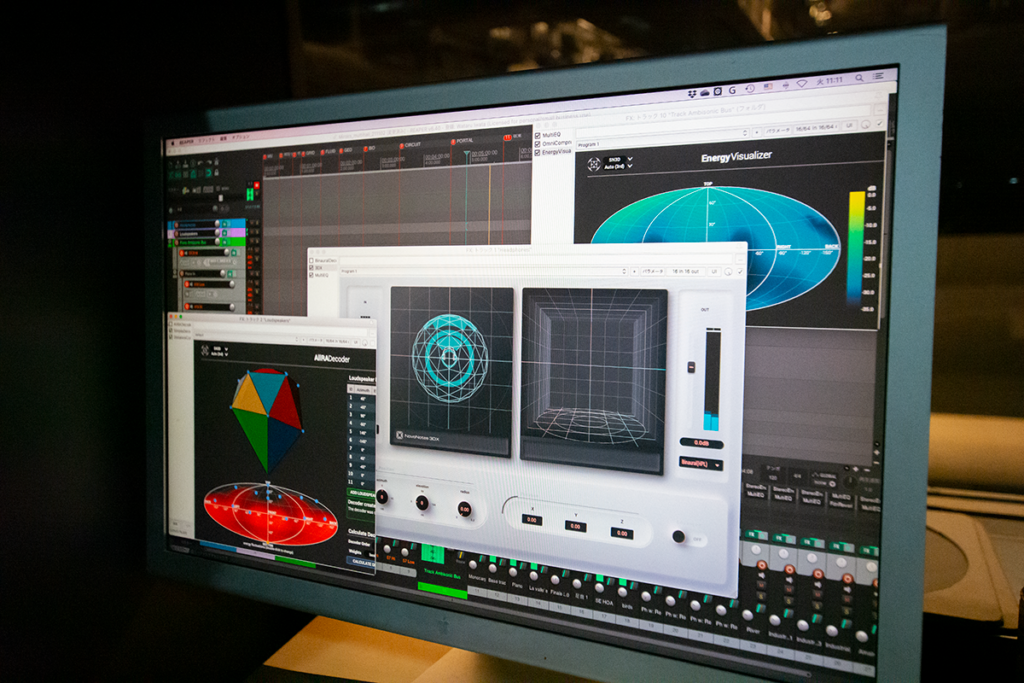

再生機器に関して

再生機器は馴染み深いRME Fireface UFX+、 MADIface USBとFerrofish A32 という組み合わせを用いている。マイクの入力信号は劇場のPA卓(YAMAHA PM1D)を経由してFireface UFX+で受け取り、Mac ProのReaperへと送り、IEM Plug-inによってアンビソニックス化。同じくIEMのDistanceCompensatorで距離補正を行った上、Ferrofish A32を通じて、劇場PAへ返した。また同時にライブストリーミングへの音声信号はNovoNotes 3DXでバイノーラル化され、配信オペレーターへ送ると言った手順である。マイクから一度PA卓を通したのは、ファンタム電源を送る他に、ハウリングを考慮して各マイクのチャンネルにGEQをインサートする為でもあったが、アンビソニックス化によりGEQが予想と違う挙動をみせたため、ゲイン調整のみ施してFirefaceUFX+に送り込んでいる。

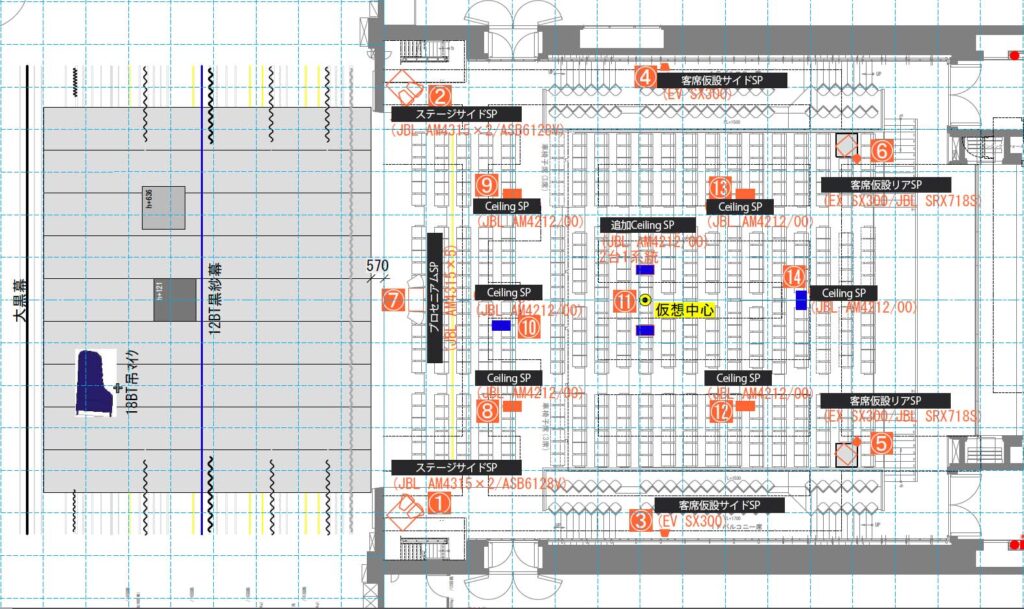

スピーカーのチャンネル数と配置に関して

スピーカーのチャンネル数は計14ch、22本のスピーカーを使用し、常設スピーカーに加え、客席サイドとリアに仮設スピーカーを設置。客席中央部分を仮想リスニングポイントとして距離補正を行った。この際、スピーカーの距離補正を正確に行なうことがかなり重要となり、事前テストの際、この点において十分な立体感が得られなかった。

アンビソニックスについて

これまでに立体音響に関しては、BoSCを用いた音響樽向けのリミックスやサウンドインスタレーションを手掛けたほか、アンビソニックスによる立体音響の音源制作、また近年アンビソニックスマイクによるフィールドレコーディングの事案を手掛けるようになったことから、これまでの実経験の結果の一つとしてこの舞台作品でチャレンジするに至った。1970年代より現在に至る間に立体音響の中で収録方法がもっとも確立していると言えるアンビソニックスを、生演奏のピアノと冒頭のSphereで展開する今回の公演は、これまで扱ったことのある空間の中では最も広い空間となり、その効果を存分に発揮する場となることを期待しての取り組みでもあった。

Sphereの制作にあたっては、いくつかのベーストラックやSEをENVELOPが提供するENVELOP for Liveを使用して3次アンビソニックスで書き出し、プラットフォームとして使用するDAW、Reaperに読み込む。

また、他のいくつかのトラック(2020年公演時のピアノなど)は、Reaper上でIEM Plug-in SuiteのStereoEncoderやSound ParticlesのEnergyPanner、BrightnessPannerを使用して同じく3次アンビソニックス化している。

OC818から送られるピアノの音響は、Reaper内でAustrianAudioが提供するAmbiCreatorで1次アンビソニックス化を行い、SHURE SM57とAKG C419の音声は、StereoEncoderにてアンビソニックス化、最終ミックスでは、OC818を補完する形で若干量をミックスして、中低音域に芯をもたらすことを狙った。ちなみにバイノーラル音声に関しては、OC818のみで充分であったと考えている。

当初は3次アンビソニックスで音響テスト、リハーサルを行なっていたが、スピーカーの設置角度、特に劇場の額縁部分での音抜けが避けられない。またピアノのサウンドもバラバラに振っているかのような印象が否めず、2次、1次と次数を落としてのテストを行い、最終的には1次アンビソニックスを用いることになった。空間音響としてのサウンド効果は十二分に得ることができたと思う。

アンビソニックスの難点は、以前より音色を整える手段が限られていることにあると感じていたが、OC818による入力を用いることで、艶やかで、これまで使用していた他社のアンビソニックスマイクと比較して中低音域にもふくよかで迫力のある響きを得ることができた。入力後の補正によって気に入った音色を確保できない限り、マイクの能力が鍵となり期待値が高まる。特にピアノの弦の際立った美しい響きは、AKG C-414を思わせ、414を愛機として用いる1人としては、充分に満足できる音色であった。

もう一つ、これは立体音響全般について言える課題と考えるが、聴取者の「脳の処理ずれ」とでも言おうか、聴感上の違和感や立体/空間音響に慣れていないことから違和感は必然的に起こる。これはおそらくモノラルからステレオに推移していく過程においても、同様の認知ズレが起こっていただろうと推測している。それらを補完することを念頭に、冒頭のSphereでは全天球を使った音源の移動を随所に盛り込み、感覚的に立体感を掴みやすい仕掛けを施した。

インタラクションについて

音響、映像、照明はそれぞれCycling74 MaxからOSC通信による制御信号が送られ、同時に音声信号も映像と照明に送られている。ピアノの音声による映像の直接的なリアクションシーンは複数箇所あるが、作品全体を通したインタラクションの大部分は人力である。特にピアノは2日から3日にかけて調律が整うごとに美しい共鳴音が得られるため、日を追うごとに存分にサステインさせることができるようになっていく。満足した響きが得られないと、次のフレーズに早々と移ってしまいたくなるのは当然だと一ピアノ弾きとして理解できる。また、舞台上でのダンスとピアノのセッション感はライブゆえの醍醐味であり、これらを存分に活かすには人の連携が不可欠となる。調整室内でピアノの音(というよりピアニスト)を憑依させて、スコア、キューリストと睨めっこをしながら、インカムを通してキューを送ることでライブ感は増す。本番では何度かキューのタイミングを逃したものの、ライブ映像演出に長けたヴィジュアルプログラマーの神田くんが見事に無視してくれたおかげで(笑)、ことなきを得たことも最後に付記しておく。

まとめと今後の展開

今回、本公演の前日には、小中学生を招待してのプレビュー公演を行った。冒頭のトラックでは、音を追いかけるような仕草を見せる子どもの反応なども見受けられ、また公演後に行ったアンケートからは、既存のフォーマットで作品を鑑賞して安心する大人に対して、様々に異なる反応を返す子どもたちのリスポンスはとても美味であった。また、本公演時のライブ配信の映像に加え、リハ、ゲネプロで異なるアングルからおさえた映像を編集し、映像作品として2022年3月18日より、世界初のサイレントシアター(ヘッドフォン・シアター)、シアターギルドにて上映を予定している。3m×5mの4K LEDスクリーンによる美しい映像と共に、バイノーラル音声による当日の臨場感をご堪能いただければ幸いである。

使用機材

マルチパターン&デュアル出力コンデンサー・マイクロフォン

MADI搭載、94イン/94アウト 24bit/192kHz対応 フラッグシップ USB & Thunderbolt オーディオ・インターフェイス&レコーダー

32チャンネル アナログ <> MADI / ADATコンバーター

最先端の作品を制作するパフォーマー、アーティスト、作曲家が愛用するビジュアル・プログラミング・ソフトウェア