株式会社ラダプロダクション 山麓丸スタジオ

世界的にも注目を集める「360 Reality Audio(サンロクマル・リアリティオーディオ)」コンテンツの専門制作スタジオとして、ラダ・プロダクション「山麓丸スタジオ」が東京青山に誕生した。大滝詠一「A LONG VACATION」はじめレコーディングエンジニアとして数々の名作を手がけてきた吉田保氏を顧問に迎えた同スタジオは、「360 Reality Audio」に特化した専用スタジオとして日本初の存在となる。

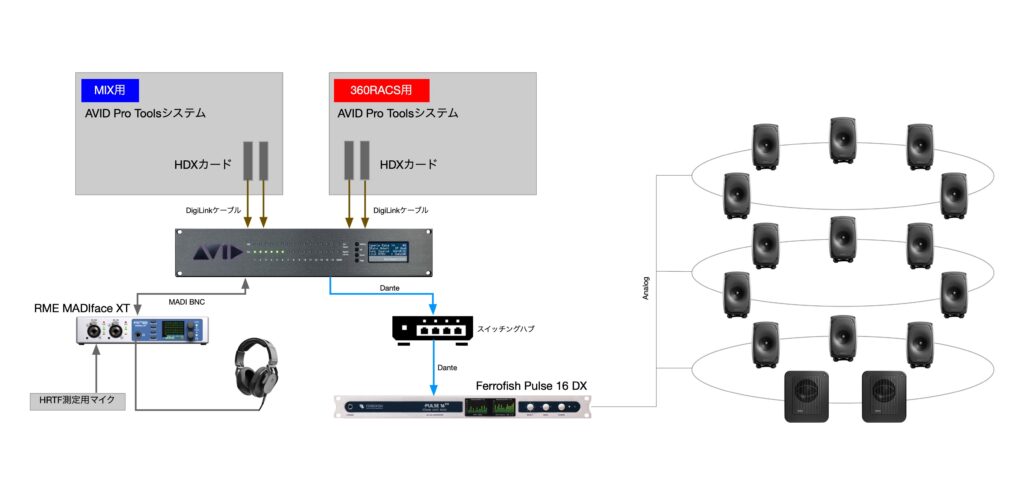

山麓丸スタジオは、全天球360度立体音響空間での適切なスピーカーモニター環境を実現すると同時に、PC負荷の高い立体音響コンテンツの制作をスムーズに行うため、分散処理に対応した機材ルーティングが構築されていることが大きな特長となっている。

ここでは、ラダ・プロダクション代表の原田亮氏と、同社エンジニア/ディレクターであるChester Beatty氏に詳細インタビューを敢行。360RA制作環境を実現するスタジオ設計や機材構成をはじめとして、同社が取り組む360RAコンテンツの制作実例を挙げながら、収録方法からミキシング時のノウハウ、そして、マスタリングなどデータ納品の実際などまで、360RA制作現場の最新情報に迫った。

文・取材◎生形 三郎 撮影◎八島 崇

人物写真について◎撮影用に一時マスクを外していただきましたが

―まずは、360RA用に設計されたこのスタジオ(部屋)についてから教えて下さい。

原田氏(以下、敬称略): ご覧のように全天球型のスピーカーレイアウトにすることが前提となります。ソニーさんが360RA用スピーカーレイアウトや遮音基準などのガイドラインを出していまして、スタジオ施工時からそれに準拠した天井裏の遮音性能やスピーカーの角度設計を採用しています。

また、従来的なステレオ再生と同じように、リスニングポイントとスピーカーの間に遮蔽物をなるべく置かない方が望ましいので、ラック機材をスタジオの外側に出してワイヤリングしてあります。

―スピーカーは全てGenelec製で、同軸スピーカーThe Onesシリーズ 「8331A」が導入されていますね。

原田:マルチスピーカーで音を出すとなると位相干渉や低音の膨らみが気になってきますが、専用マイクロフォンを使って補正可能なGLM機能を持つ、GenelecのThe Onesシリーズ「8331A」スピーカーでセッティングしたところ、スウィートスポットで360度の音が、鮮明に全天球で聞こえるようになりました。GLMは、手軽にセッティングが可能なことや、クラウドでアルゴリズムが最新情報に基づいてアップデートされていくこともあり、これからのスタジオ運営に欠かせないものになりそうです。

Beatty氏(以下、敬称略):やはり、GLMのベースマネジメント(スピーカー・マネージメント機能)がないと、360RA制作環境の実現は難しいでしょう。実際、弊社がこのスタジオを作るときも、必要要件として当初から組み込まれていました。

―360RAの制作フローと機材ルーティングを簡単に教えてください。

Beatty:弊社は前段と後段で2台のMACを使っていて、前段のMACではミキシングに特化した使い方をしています。

例えばキックの音をもう少し大きくしようとか、ベースの低音を削ろうとか、ヴォーカルをシャープにしようとかを行なうのが1台目のMACです。そこから、チャンネルベースで作ったものをデジタルでもう一台のMACに送ります。

伝送は128chまでの送り出しに対応しており、ミックス音源を受け取った2台目のMACの方では、今度は空間の配置を行ないます。例えば、ドラムは真ん中にありつつ、ハイハットはもう少し上にしようとか、ヴォーカルは真ん中の位置にしてコーラスは左後ろに置こうとか、ハンドクラップは面白いので頭の上で回転させようとか、そのようなパンニングなどの空間処理をするのがもう一台のMACです。

―2台のMACはどのように接続されているのですか?

Beatty:Avid 「Pro Tools MTRX 」に2台のMACがDigiLinkで繋がっていて、MTRXの中で128ch分のトラックが内部ルーティングされ、リアルタイムで録音される形で連携しています。

そこで出来たものをマルチチャンネルのままDante経由でFerrofish 「Pulse 16 DX」に送り、そこから最終的に13発のGenelec 「8331A」スピーカーに音を流し込んで、それをモニタリングしながらコンテンツを制作していく、という流れになっています。

原田:ヘッドフォン用のアウトプットは、RME 「MADIface XT」にBNCのMADIで接続されてスタジオ内でモニターされます。

また、360RA対応スタジオの中では非常に数は少ないのですが、当スタジオでは、個人のHRTFを測定してヘッドフォンで再現できるようにデータをキャプチャできるソフトウェアが導入されています。そのHRTF測定のためにも「MADIface XT」のマイク入力とヘッドフォンアウトが活用されています。

Ferrofishに関しては、当社では昔からMADI対応のDAとしてかなり大きな安定性を感じていたので、スピーカーへの出口を担うD/Aに採用しています。

―やはり、マシンを2台に分けないと、負荷的に処理が困難なのでしょうか?

Beatty:そうですね、さすがに100とか200ものトラックを処理しようとすると、1台のマシンでは負荷がかかりすぎると思います。それから、制作しているときも、作業工程を分散させた方が頭で理解しやすいというのがあります。1台のMACの中でミックスもしながらパンニングも作業するというのは少々煩雑になってしまうということもあって、2台に分けています。

原田:リソースの分散ということでは、360RA用プラグイン「RACS」を稼働させるためのメインMACには、MAC Proのハイスペックモデルを用意しています。

―音源ファイルのデータレートはどれぐらいのものを扱っているのでしょうか?

Beatty:作業データは48kHz/24bitで頂くことが多いです。昔のシティポップの音源などテープ音源は96kHz/24bitで頂くことも多く、それを一度48kHz/32bit floatにコンバートして制作しています。

―既存のステレオ楽曲などは、どのような手順を経て全天球空間に再構成していくのでしょうか?

Beatty:アーティストがどういう意図で作られたのかというのをまず考えなくてはいけませんので、アーティストとお話しできるのであればお話をしたり、プロデューサーやディレクターとお話しできるのであれば、どういう方向で作っていたのかや、もし 360RAにする時にはどのようにしたいかをよくヒアリングしてから、実際の配置を決めていきます。

ある意味360RAは何でも出来てしまうため、新しい世界観を作るのは簡単なので、クライアントと綿密にディスカッションしてから制作する必要がありますね。

原田:ちなみにその部分は、当社で360RAをやりたいと思った理由でもあります。

360RAでサウンドデザインを作るときに「何をやっても良い」となってしまうと、ある意味でアーティストより傲慢なサウンドデザインに対するイメージとか、音に対する自分のエゴがないと、360RAの可能性を活かすミキシングのヴィジョンは作れないと思います。

アーティストさんと対等に話せるようなサウンドデザインのイメージを持っているようなエンジニアやディレクターが集まって作らないと360RAのワークフローは成立しないので、プロデューサーとエンジニアの連携が非常に大事になります。

Beattyはディレクターエンジニアという形で元々曲作りをしながらエンジニアを学んで、そこからディレクタープロデューサーというキャリアパスを歩んだ人間なのですが、エンジニア自身が音のヴィジョンを持っている事が非常に大切な要素となる360RAのサウンドデザインは、まさに当社に合っていて面白いなと思っています。

-360RAの収録を行う際に注意することなどはありますか?

Beatty:まず、通常の録音よりもアンビエンスを意識しながらレコーディングすることが重要だと思います。具体的にアンビエンス用のマイクを通常より多くするだけではなく、通常のポジションよりもオフ気味に録るというのが重要かも知れないですよ。立体的に作るぞ、完成物はこういう風になるんだろうなって想像しながら、出来るだけオフ気味に録ることがひとつのテクニックと思います。

東京藝術大学 音楽環境創造科亀川徹教授との共同研究プロジェクトでもある、新録クラシック作品「YOSHIDA TAMOTSU CLASSIC」の収録でオーケストラを録らせて頂いた時には、演者の方々に普段よりもお互いに離れて、距離を取って演奏して頂きました。出来るだけ空間を作りながら、そこでさらにマイクでオフに振って、なるべく空間をキャッチするようにしてレコーディングしました。演者さん達からは凄くブーイングが出ましたが…(笑)。

もうひとつは、360RAは低音側の処理が鍵となるので、出来るだけ低音をキャッチするように録るということも重要かも知れません。レコーディングではAustrian Audioのマイクをよく使うのですが、低音が凄く綺麗に録れるというのもありますし、デュアル出力機能を使って録音した後から音場を操作することが可能なので、凄く重宝しています。必ず使うマイクですね。

特に、音場操作の機能は、録音した後に「ああ、もう少し全体像が欲しかったな」と思ったときにコントロール可能な最新技術なので、逆に使わない方が勿体ないと思い積極的に使用しています。

―「YOSHIDA TAMOTSU CLASSIC」の収録でも、Austrian Audioのマイクをボトム位置に置いていらっしゃいました。あちらはそのまま360RAスピーカーアレイのボトムスピーカーに割り当てられるのでしょうか?

Beatty:そうですね、思った通り低音の良い感じが録れていましたので、そのままボトムに繋げています。360RAは、他のイマーシヴ・フォーマットと異なり、ボトムスピーカーがあることが重要なポイントですね。

―マイキングとしては、サラウンドアレイをメインに録るのでしょうか、それとも、スポットマイクをメインに立てて全体を構成するのでしょうか?

Beatty:どちらもやります。両者をミキシングで組み合わせるのですが、スポットもやはり通常の録音よりもオフ気味になっています。

―サラウンドアレイはどのようなものを使用されていますか?

Beatty:Kamekawa Tree(亀川徹氏考案)です。そこでまず、アンビエンスをしっかりと録っておきます。そこから、それに合わせてスポットマイクを配置して、全体像を構築していく形ですね。

―先ほどの低音のお話ですが、チャンネル数が増えると低音が飽和して処理が難しくなるイメージがありますが、逆に360RAでは低音は豊富に捉えた方が好都合なのでしょうか?

Beatty:そうですね。ボトムがやはりミソですので、ボトムのところを如何に演出させるかが重要になると思います。それを意図的にやるには、低音のキャッチの仕方をどうするかが重要になってきます。

―ちなみに、新生ブランドであるAustrian Audioのマイクは、いま非常に注目を集めている存在だと思いますが、サウンドの印象は如何でしたでしょうか。

Beatty:Austrian Audioのマイクは、伝統的なAKGサウンドをしっかりと継承しつつも現代的なフレーバーも持っていると感じます。新しい技術も持っているので、従来的な使用は勿論のこと、360RAのような新しい演出を作るにも使いやすくて、とにかく扱いが良い印象ですね。

―制作時におけるスピーカーとヘッドフォンの使い分けを教えて下さい。また、コンテンツ制作作業は、このスタジオだけで進められるのでしょうか。例えば、エンジニアが自宅に素材を持ち帰り他の場所でミックス作業を行うということもあるのでしょうか?

原田:360RA自体は非常に民主化されたフォーマットと言いますか、プラグイン自体はソニーさん自身が配布しているので、当然、DTMをやられている方がやってみたいと思ったらVSTプラグインをダウンロードしてご自宅のDAWで作るというのはすぐ始められますし、それはヘッドフォンでやれると思います。

ただし、プロフェッショナルな音源を最終的にトラックダウンまで持っていくという場合に、プリプロダクションはヘッドフォンでやる、しかし、最終的にはこのスタジオに集まって、先ほどの低音のなりとか音像の細かい部分の配置とかを13発のGenelecスピーカーで確認しながらトラックダウンをしていくのが理想的な流れかと思っております。

当社も複数エンジニアが所属しているのですが、ヘッドフォンを用いたリモートワークでプリプロダクションしてこのスタジオに持ってきて、アーティストさんやディレクターと確認していくというワークフローを検討しています。

―360RAコンテンツ制作時のエピソードはございますか。

Beatty:アーティストさん側に提示するときに、はじめは少し遊び過ぎかな? と思って提示した部分も、逆に先方の方からそのアイデアを採用して頂き、逆提案して頂いてさらに面白い方向へと発展する場合も多いですね。

原田:また、ミキシングのフォーマットが如何様にもできるところで、初期のステレオみたいに、楽器を左と右に振り切って配置するような極端なことがまだ許される時代で、みんな探りながら自分達の作りたい音楽にマッチするミキシングスタイルを模索している時期なので、その辺は僕らもやりがいがあるなと思っています。

―最近手掛けた作品で印象的だったものを教えて下さい。

原田:2021年4月に 360RAがローンチした際に、『360 Reality Audio SOUND DIVE FES』という企画をソニーさんが立ち上げて、その中のエビ中(私立恵比寿中学)さんのライヴコンサートを疑似360RA化したコンテンツがYoutubeへとアップされているのですが、そのミックスを我々チームが手掛けさせて頂きました。

Beatty:エビ中さんのライヴ音源「ファミえん」は、かなり冒険させて頂きましたね。イベント自体もとても面白く、メンバーが放水ホースのようなものでお客さんに水を掛けたり噴水のように水が飛び出したりするのですが、そのSEを出来るだけ世界観に合わせて音の出所を動かすなど、ギミック的なものを作らせて頂いて凄く面白かったです。

―ライヴの音源は、360RAにとって重要なコンテンツジャンルのひとつになると思いますが、そこに対してはどのような魅力や可能性を感じますか?

Beatty:ライヴ音源などに関しては、これまで体験したことのないような、本当にその場にいるような強烈な臨場感を出せることが何よりの魅力だと思います。

原田:映像とのマッチングという意味では、ソニーさん自身が360RAのプロモーションとしてザラ・ラーソンというアーティストのデモムービーを展開しているのですが、それはライヴであってライヴでない感じなのです。どういうことかというと、映像がパンすると360度の楽器の配置自体もグルンとひっくり返るようになっているのです。

もし360RAでライヴ映像やライヴ音源を作るのであれば、そういった演出に可能性があると思います。今まで僕らがライヴと考えているものとは変わってくるのではないかという気がしています。

―360RAの楽曲をストリーミングサービスに納品するときは、どのようなプロセスになるのでしょうか? マスタリングや、納品フォーマットを教えて下さい。

原田:制作プロセスとしては、まずミックスをして空間配置をします。所謂マスタリングの工程の中で、ラウドネスを上げたり音圧を調整する作業をすると思いますが、現在、360RAのフォーマットでは、そういったステレオのリミッターのようなものは存在しないので、ミックスダウンの段階で音圧をある程度作っておく必要があります。基準レベルも、このスタジオで基準のレベルを決めておいて、Genelecのスピーカーをこの音圧で出すなど、考えながら進める感じになります。

Beatty:その後の工程としては、DAWで各チャンネルのデータを吐き出します。Samファイルという特殊なファイルと、チャンネルごとのWAVファイルを吐き出しますが、さらに、それをまた特殊なアプリの中に入れて、「MPEG-H Audio」というエンコード形式の「.mp4」拡張子を持ったファイルへ変換する操作が必要になります。

データレートによって、4タイプ(レベル0、レベル1、レベル2、レベル3)のファイルが吐き出されます。これは、試聴する通信環境によって、通信速度が遅い場合はデータ量の少ないレベル1を使ったり、良好な通信速度で聴ける場合はもっとも高音質なレベル3を使って再生するためのものです。勿論、それぞれレートが違うのでレベルが高くなればなるほどいい音ではあるのですが、実はあまりその違いは感じない、素晴らしい規格だと思います。

原田:YouTubeは再生側の通信環境によって映像の解像度が変わりますが、あれに近いものが最初から用意されているイメージですね。ただ、非常に優秀なフォーマットで、低解像度のものでもかなり満足のいくクオリティが体験できるようになっていると思います。

また、このエンコード作業も、今はまだ国内では当スタジオを含め、数カ所のスタジオでしか出来ない作業となります。

―最後にRMEやFerrofish製品を選んだ理由、また、使ってみての感想などあればお聞かせください。

原田:もともと僕らは、この十何年の間、Studio OneやAbleton LiveといったDAWをポータブルに使っていくときに、 RMEの製品にずっとお世話になってきました。「Fireface 400」もそうですし、最近ですと「MADIface Pro」とFerrofish「Pulse 16」の組み合わせで屋外のイベントなどの現場に立ち会うことが非常に多くありました。

RMEを選ぶ理由は、まずは、音のクオリティがハッキリ出る、イメージした通りに音が出てくれる、というところがあると思います。

加えて、今回のこの山麓丸スタジオの構築に当たっては、RME「MADIface XT」とFerrofish 「Pulse 16 DX」を導入しておりますが、これに関しては、音質の信頼性も勿論ですし、やはりドライバーの安定性が決め手となっています。デジタルオーディオは、一度トラブルが起きてしまうとトラブルシュートに非常に時間が掛かるものなので、そう言った意味で、トータルミックスを含むRMEの柔軟で使いやすいインターフェイスと、クロックシンクの安定性に大きな信頼を寄せている、というのが僕らとしては大きいのかなと思っています。

―本日はお忙しい中、貴重なお話を誠にありがとうございました。

山麓丸スタジオ オフィシャルウェブ:https://sanrokumarustudio.com/

導入機材