コニカミノルタプラネタリアTOKYO

東京・有楽町マリオン内にある“プラネタリアTOKYO”は、コニカミノルタプラネタリウムが運営するプラネタリウム施設。多目的デジタルドームシアター“DOME1”と、プラネタリウムドームシアター“DOME2”というふたつのドーム型シアターがあり、いずれも空間音響再生が可能なシステムを整備している。“DOME1”は22.2 マルチチャンネルが、“DOME2”には、43.4chが採用されており、DOME1では、作曲家・空間音響作家である宮木朝子氏による「バッハ平均律クラヴィーア曲集第1巻22.2ch remix」が公開中だ。そのDOME1では、AVBネットワークによる機材を導入。この技術によってさまざまな恩恵があったそうで、その点について、宮木氏、コニカミノルタプラネタリウムのプロデューサーである高柳洋介氏、宮木朝子氏の制作をサポートされているサウンドクリエイターの漢那拓也氏に話を聞いてみた。

記事執筆:河合良彦(

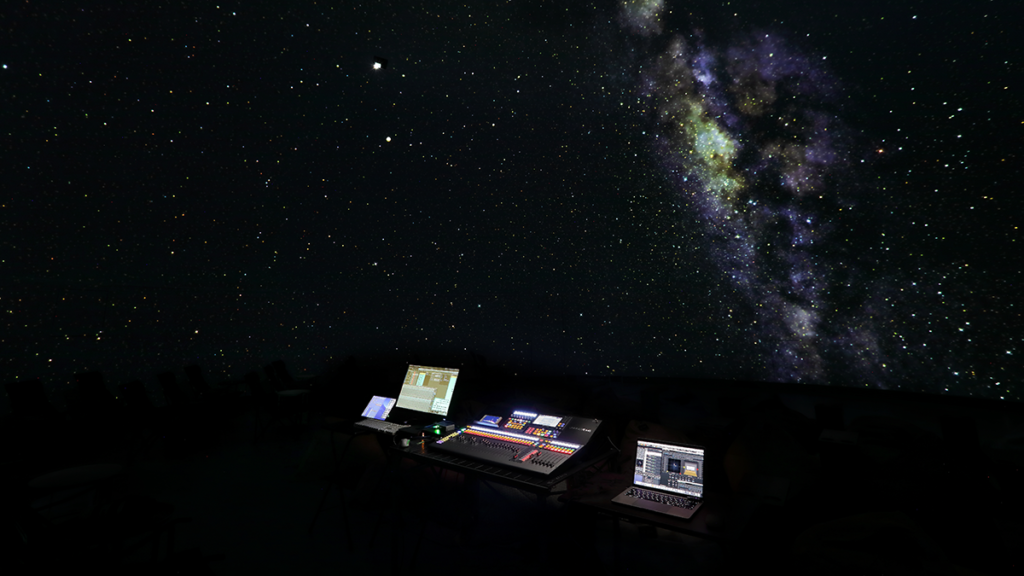

星空の下で行う22.2chライブコンサート

1950年代からプラネタリウム事業を牽引し、今や世界的シェアを誇るコニカミノルタプラネタリウム。映像投影の技術もさることながら、近年加速する空間音響にもしっかりと対応すべく、2017年に立体音響システムを採用。その経緯を高柳氏がこう語る。

「私たちはプラネタリウムを運営していますので、作品を制作する以前に会場のスピーカーシステムを考えます。そんな中、直営館のプラネタリウムにマルチスピーカーのシステムを導入したことが立体音響と出会ったきっかけでした。2017年のことですが、43.4chの“サウンドドーム”と呼ばれるシステムを採用しました。”サウンドドーム“は、ドイツのZKMという芸術機関が開発したシステムです」

ドイツにあるメディアアートや現代美術の研究所・美術館であるZKM(=カールスルーエ・アート・アンド・メディア・センター)が開発したサウンドドームは、43.4chのスピーカーをドーム状に配置するシステム。2018年にオープンしたプラネタリアTOKYOのDOME2でもこのシステムが採用されたが、DOME1には今後の音響方式のスタンダードになるであろう、22.2マルチチャンネル音響システムを導入したという。2つのシステムの違いについて高柳氏が語ってくれた。

「43.4chはVBAPという立体音響理論をベースにしたもので、隣り合う3つのスピーカーで作る三角形の面を一つのユニットとして考えるようになっています。そのため43.4chのスピーカーレイアウトは三角形の多面体になるように組まれていて、縦のラインが上下に並ばないんです。一方で22.2chは縦も横も並んだ格子状になっています。ZKMで制作をしている音楽家の石井紘美さんに話を伺った時、“22.2chはダイレクトすぎる。43.4chの方が作曲時のヘッドホンの聴こえに近い”と言っていました。良いか悪いかはともかく22.2chの方がダイレクトという指摘は、プラネタリアTOKYOに導入した2つのシステムにも当てはまる気がします」

高柳氏は、プラネタリアTOKYOのオープニング番組の制作を担当しており、立体音響の企画を提案していく過程で宮木氏と漢那氏に白羽の矢を立てたという。

「宮木さんと漢那さんにはまず43.4chの相談をしたんです。そのとき宮木さんからアクースモニウムによるライブに招待されたのですが、その演奏を聴いて衝撃を受けました。立体の展開がコンポジションになっているのがすごいなと。音が四方から聴こえるとか、面白い動きをするとかそういうことではなく、リズムやハーモニーやメロディと同じような音楽の文法として、立体音響が音楽を構成するものであり得るのだと初めて知りました」

アクースモニウムについて、宮木氏に解説してもらおう。

「アクースモニウムとは、テープやハードディスクなどにフィックスされた電子音楽を上演するために、空間内にスピーカーの組を複数設置して、その出力音量を、ミキシング・コンソールのフェーダー操作によってリアルタイムにコントロールするシステムのことです。再生される音源のチャンネル数に対応した複数のスピーカーの組、あるいは群を、空間内に多数配置することによる、サウンド・プロジェクション・システム、あるいはスピーカー・オーケストラとも言えます。フランスのINA-GRMの元最高責任者でもあった作曲家、フランソワ・ベールによって、アクースマティック音楽、と呼ばれるフィクスト・メディアの電子音響音楽の上演用に1974年に提唱されました。

このシステムでは、音色とサイズの異なるスピーカーを織り交ぜ、例えばそのステレオの組それぞれの距離や空間内での位置も多様になるように配置しますが、そこから出力される音楽自体は、同じ一つのデータであるというところが特徴です。完成された電子音楽を、できる限りそのままの状態で正確に聴取するというのではなく、それをさらに空間的に魅力的なものとして再生することが、ミキシング・コンソールのフェーダー操作という“演奏”によってリアルタイムに行われます。元のステレオ内部の空間性は当然重視するのですが、曲の瞬間瞬間に選択されるスピーカーの数や切り替え方の可能性が開かれているため、空間内リミックス、とも言うべきことが行われます。その反面、位相の狂いはコントロールしきれないなど、定位の正確な再現性は他の立体音響システムには劣ります。また、元の音楽自体に、音色効果の多層性などのオーケストレーションの色彩効果にも似た特徴や、遠近感含めた立体的な空間性があることによってこそその空間的効果が発揮されるので、どんなタイプの音楽にも向いているシステムとは言えないのです」

高柳氏はこのアクースモニウムについて「音楽が好きな人ならそこに広がるクリエイティブな可能性に興奮するに違いない、それをもっと多くの人に伝えたい」と思ったそう。さらにこう続ける。「まずアクースモニウムを皮切りに22.2chでライブを行おうと準備をしました。ただコロナの影響でライブができなくなり、どうしようと思ったときに、ふとバッハを立体音響化したら面白いのでは?と思ったんです。精巧に構成されたバッハの曲に立体という新しい次元を加えたら、立体展開がコンポジションである面白さが伝わるのではと。そして自然な流れとして、きっかけとなった宮木さんに相談をしました」

AVBを軸に構築されたオーディオシステム

DOME1で公開中の「バッハ平均律クラヴィーア曲集第1巻22.2ch remix」を実現するために、サウンドシステム面でサポートしていた漢那氏に、導入機材について話を聞いた。

「高柳さんからは“今後、DOME1の環境を活用した音楽ライブがやりたい”というリクエストがありました。高柳さんのお話から受けた印象や、これまでコニカミノルタプラネタリウム内で実演された過去のコンサートなどの実績から、バンド編成、室内楽、電子音楽、アクースモニウム・・・・・・などなど、多種多様な形態、編成の音楽ライブに対応できるようにすることが求められると。こうした多様な編成に対応するためには、初めからアナログ入出力が豊富な機器で組むか、目的に応じてI/Oを追加できる拡張性がある機器を選択する必要があります。ドーム内に音響機器を常設することもできないため、セッティングを容易にするためにEthernetケーブル1本で送出できるネットワークオーディオに対応していることは必須。幸いなことに、ドーム内からAVBで音声を送出した実績があるとのことでしたので、ミキサーとしてPreSonus StudioLive 64Sの導入を決めました」

StudioLive 64Sは、64チャンネル入力33フェーダーのデジタルコンソール/レコーダー。SDレコーディングと128チャンネルAVBネットワーキングに加えて、128チャンネルUSBオーディオ・インターフェースおよびDAWフィジカル・コントローラーとしても機能する。本機導入の決め手について漢那氏が続ける。

「探していたものは“軽量かつローコストで24ch以上のフェーダーがあり、豊富かつ拡張性可能なI/Oを備えたネットワークオーディオに対応した機器”でした。演目の構想の一つであるアクースモニウムの演奏には、スピーカーの台数分、24本のフェーダーが求められます。そうなると自然にある程度大きなサイズのデジタルミキサーということになるのですが、装填作業などは1人で取り組むことも多く、1人で持ち運べる重量であることも求められたのです。また、宮木さんのDAWから再生される22.2マルチチャンネルの信号をドーム内に送るには、AVB経由でしか現実的な手段がなかったことも挙げられます。結果として、全ての条件を満たすものとして行き着いたのがStudioLive 64Sでした。StudioLiveシリーズⅢSがPCおよびMacにオーディオインターフェイスとして接続できることも、安価にシンプルな環境構築を求める上での選択理由になりました」

今回の立体音響のライブを実現するための核としてStudioLive 64Sが選ばれたが、漢那氏は、「既存のシステムに外部からのネットワークを持ち込むということにより、他社製システムとRMEおよびPreSonus製品で構築したネットワークとを共存させるということが一番チャレンジングだった部分です」と語る。そして今回のシステム構築に大いに貢献したのが、AVBネットワークだったという。

「既存のシステムとStudioLive 64Sではストリームのチャンネル数が異なり、そのままでは噛み合いません。そこでAVBの伝送管理をするために導入したのがRME Digiface AVBで、ストリームサイズをそろえて橋渡しする役割を担ってもらいました。Digiface AVBで伝送管理をすることで、今後のプロジェクト規模に合わせてさらに複数台のAVB対応機器を繋ぐことも可能になりますので、運用面においても更なるチャレンジが期待できると思います」

さらに漢那氏は、StudioLive 64SとDigiface AVB導入のメリットについてこう語ってくれた。

「このシステムだと、今のところ拡張性に限界を感じず“何でもできる”と思わせてくれる頼もしさがあります。AVBスイッチにPreSonus SW5Eを導入していますが、さらに規模の大きいAVBネットワークを構築することもできますので、この環境を使った演出のアイディアに対してインターフェイスによる制約がありません。これは、自由な発想で新しいビジネスモデルを作っていくことを技術面で支えられる、大きなメリットだと感じています。 StudioLive 64Sを併用する時と、Digiface AVBのみを使用する時、目的に応じて使い分けができるのもメリットです。StudioLive 64S側での音場補正を必要としないケースや装填作業のみであれば、Digiface AVBだけPCに繋げれば良いので、セッティング作業が大幅に短縮できます。Digiface AVBにはWordClockの入出力もあり、施設音響システム側からマスタークロックを受け取って、高い精度での作業が可能です。プラネタリウム内で作業ができる時間は、閉館後から開館前、夜中から朝にかけてですので、時間との勝負。必要な時に、必要な分だけ組み立てて作業できることは、時間短縮にもなり、結果的に作業時間をより多く確保することに繋がります」

このように、StudioLive 64SとDigiface AVBを軸に構築されたDOME1のオーディオシステムにより、「バッハ平均律クラヴィーア曲集第1巻22.2ch remix」が実現したのである。実際にこの立体音響システムで演奏して感じたことを宮木氏に伺ってみた。

「アクースモニウムにとっての創作の最初の真っ白なキャンバスに当たるものは、音を配置し、その関係性を作り出してゆくDAWのプロジェクトで、ステレオなどのフォーマットに書き出した時に作品は一旦“完成”します。それが立体音響の空間としてどのように展開されるかは上演の際の“空間内リミックス”に委ねられるのです。その点、例えばこのプラネタリアのドームは、上演空間としての立体音響システムがすでにあり、24個の音をそこから鳴らすことができる点が存在しています。そのポイント同士をどう関係づけるか、というのはまさにその瞬間ごとに空間をどのようなものにするかに直接結びつくので、こちらの方が“音響空間をコンポジションする”という創作には向いていると感じました」

宮木氏が語る“音響空間をコンポジションする“という創作においても、今回のオーディオシステムが良い影響を与えている。漢那氏はこう語る。

「主に“新しいことができるようにするため”の機材導入ではありましたが、音場補正の簡略化においても効率化を図ることができました。元々ドーム特有の複雑な反射もドーム用コンテンツのミキシングを難しくしていますが、さらにはプラネタリウムの運営上、座席の変更やドーム内ステージの撤去など、音響に影響が生じる変更が起こります。StudioLive 64Sには優秀なDSPが内蔵されていますので、簡易的な音場補正としてEQで各スピーカーへの出力を調整したり、状況に合わせたプリセットを複数組んでシーン登録しておくことでドーム内の変更に対応することが可能になります。EQやOutput Delayを使った手動の調整になりますので厳密な補正とまではいきませんが、聴感上では違和感がないレベルまでは追い込むことができます。施設音響システム側で随時こうした調整をすることはリスキーですし、StudioLive 64S側で調整しておけば受け側の既存システムに手を加えずにすむので安全です。安全が確保されているからこそ、新規案件に合わせてかなり自由に補正や調整、ルーティングの変更などができるようになりました」

StudioLive 64SとDigiface AVBを導入したことによって、DAWを選ばずに22.2chのミキシングや装填ができるようになったことも大きなメリットだったという。

「宮木さんもそうですが、作曲者ご自身がドーム内でミキシングされることを希望するケースが多々あります。これまでは特定のDAWを使用する必要がありましたが、StudioLive 64SやDigiface AVBを導入したことによって、あらゆるDAWでのミキシングや装填が可能になりました。不慣れなDAWに切り替えずにすむことで、ドーム内でのミキシングにおいて大幅な時間短縮が図れるようになったのです。また、22.2chのようにチャンネル数の多いミキシングでは、音像の定位や移動、残響効果による空間表現が複雑になり、演出の選択肢も増えます。こうした演出には作曲上の意図が反映されてこそ効果的になりますが、作曲者ご自身がミキシングすることで22.2chの環境を最大限に活かした音楽表現ができるのではないでしょうか。効率化の一方で、作品自体のクオリティの向上も期待できるようになったことは、今回取り組んだチャレンジの成果の一つではないかと思います」

立体音響のすそ野を広げる一助に

プラネタリウムは、日常のようで非日常を体感できる素晴らしい空間で、さらに立体音響の技術の導入により、プラネタリアTOKYOはその先駆者となっている。今回のプロジェクトを通じて、今後の立体音響の創作について感じていることを宮木氏に聞いてみた。

「元々私たちは360°音に囲まれています。そこには、普段意識されないような、皮膚感覚で捉えている空気感含めて、空気の動きなのか響きなのか、区別をつけることなく感じ取っているものも多くあります。立体音響音楽は、より現実の聴取からシームレスにつながるリアルな聴取体験とも言えるので、逆に言えば、そのリアルさに呑み込まれないようにすることも創作においてはポイントになるかもしれません。VR含めて、仮想の世界でのリアルな知覚体験がそのうちごく当たり前になるかもしれないのですが、現実世界とは何が違うのか、現実世界では体験できないようなリアルな知覚体験が芸術表現として独自の世界観を生み出すことができるのか、それはこれからの作り手の意識や技術の進歩にかかっているのかと思います。高臨場感を求め、いかに自然な音場を体験できるようにするか、これは空間音楽、立体音響の基本であり、創作にとってはスタートラインに立ったところかもしれません。身体的空間的限界からくる限定された聴取体験から技術的に解放された時、もともと空間性を持っていたはずの“音楽”という概念自体、可能性自体大きく変化し、新しい聴覚芸術のジャンルが誕生するのでは、もしくはもう誕生しかけているのでは、と感じています」

最後に高柳氏に、このプロジェクトの意義について語ってもらおう。

「立体音響関係者と話すと、常設の立体音響施設は世界でもまれだということを指摘されます。ZKMもそうですが世界を見回しても公的な芸術機関や特別なイベントぐらいでしか立体音響にふれる機会はないのではないでしょうか。私たちはそのメリットを生かして立体音響のすそ野を広げる一助になればと思っています。その過程でプラネタリウムの可能性への認知が広がれば良いですしね。今来場されているお客様はデートや癒しが目的という普通の方たちです。バッハを上映している“星空ラウンジ“という枠は、他の作品をみれば自由に入れる枠なので、なんとなく皆さん体験されます。そんな気軽さで体験したことが、立体音響に興味を持つきっかけになればと思っています」

【MUSIC EcoSystems BIZ編集者より】

AVBに関しての詳しい技術情報はシンタックスジャパンのウェブサイトにてご確認いただけます。是非ご一読ください。

使用機材

StudioLive®シリーズ III S デジタル・コンソール/レコーダー

PoE対応 5ポート AVBスイッチ

256ch 192kHz AVB USBオーディオ・インターフェイス