東映ツークン研究所

最新のデジタル技術を用いて、新しい映像体験をはじめとしたさまざまなコンテンツを提供するツークン研究所。日夜、新しいテクノロジーを研究する同所は、業務に導入するソフトウェアやエンジンなども厳しい目線で選定。そのなかでCycling’74 Maxは研究段階から完成プログラムの実行ツールとして使用されています。ここではツークン研究所のディレクター/テクニカルアーティストの大谷泰斗氏に、アーティストのためのビジュアル・プログラミング・ソフトウェア Cycling’74 Maxの使用例などのお話を伺いました。

文・取材◎伊藤 大輔 撮影◎八島 崇

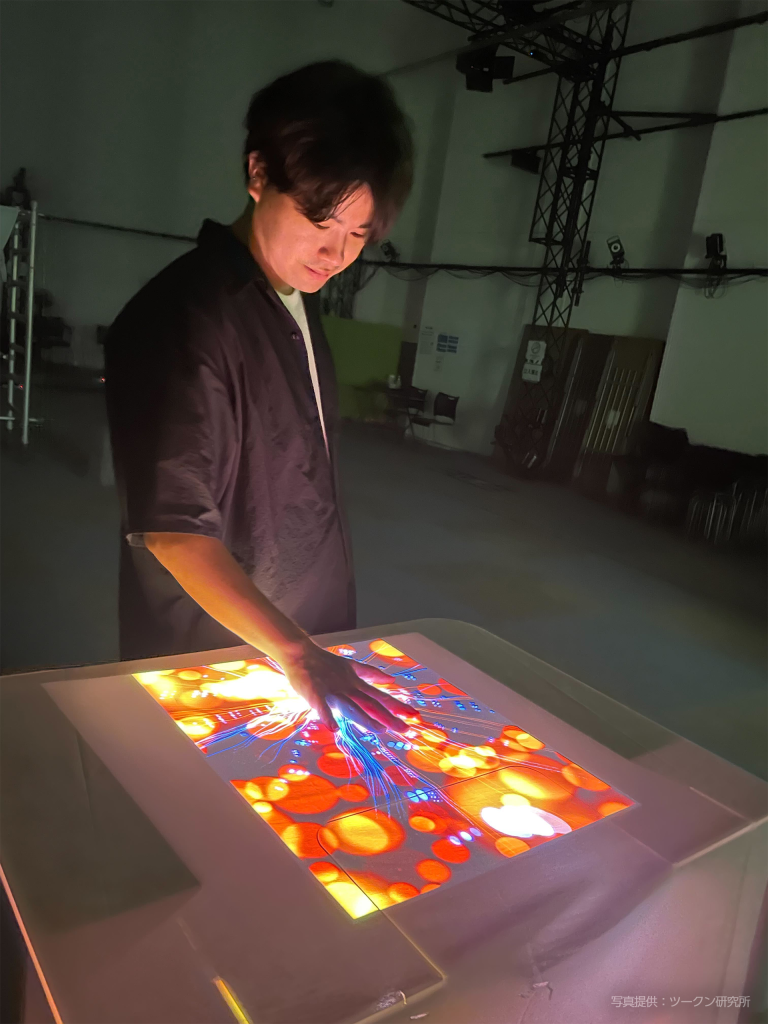

東映撮影所内にあるツークン研究所は、モーション・キャプチャー専用のスタジオ、デジタルヒューマン制作用のスタジオを擁し、最先端の映像技術やそれらを活用したさまざまな体験型コンテンツの制作を行っています。大谷氏はリアルタイムの3DCG、マルチメディアを用いた立体視体験、プロジェクションマッピングを用いた現実拡張のコンテンツといった、XR(クロスリアリティ)の制作を手がけています。まずはツークン研究所が手がけるプロジェクトのワークフローについて説明をしてもらいました。

「クライアントさんからは“何か面白いことできないですか?”という、ざっくりしたイメージでオーダーのお話をいただくことが多いです。僕たちも新しい何かを提供したいと思っていますから、話し合いながら“こんなことができます”という技術を企画に盛り込みながら、テクニカルな提案をしていきます。僕たちは各方面の技術に特化した人間が多いので、企画も技術者が考えるというか、いわゆるプロデューサー的な存在がなくて、クリエイターが兼任することが多いですね。そこは弊社ならではのやり方かもしれません。技術者が発案していくので“絶対面白いものができますよ”という熱い気持ちをぶつけながら、企画を作っていく感じもあります」

クリエーターの共通言語『Max』

クリエーターがイニシアチブを取りながら、多種多様なコンテンツの開発を進めるというツークン研究所。そんな同所の実務作業のなかでCycling’74 Maxはどのように使われているのでしょうか。

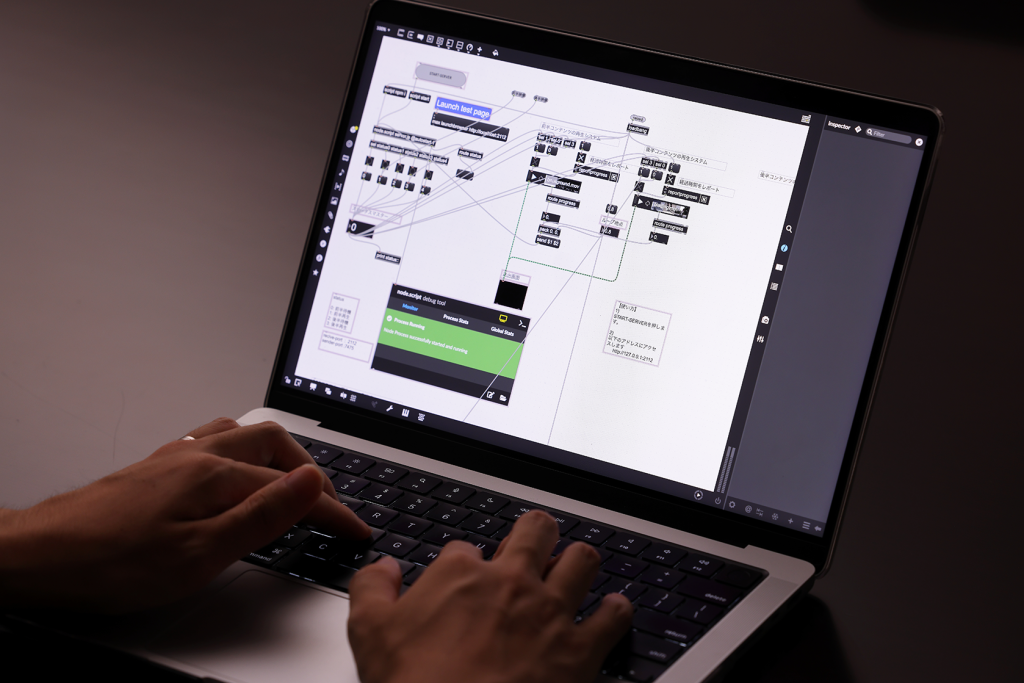

「例えば企画立案のタイミングでプロトタイプを見せる必要があるときにMaxを使ってプログラムしたり、ショウルームやミュージアムにコンテンツを実装するときに、その裏方のシステムをMaxで組むこともあります。あとは現場で音響システムと映像システムのリンクさせてコントロールするために使ったりと、用途は多岐にわたります」

映像・音響を軸とした体験型コンテンツ制作において、必要不可欠となるプログラミングとそのシステムを動かすコントロール・ソフトとしてMaxは役立てられているとのこと。そんな大谷氏がMaxで一番気に入っているのは、どんなところなのでしょう。

「すごく単純ですが、ソフトウェアの安定性です。例えばリアルタイム3Dを動かすプラットフォームは、しばしば安定性に問題が起きることもありますが、Maxは一度動いたら落ちません。その信頼感が一番大きいです。なぜならそれよって他のトラブルに集中できるようになるからです。なので、ハブとしてMaxを使うというのは、僕にとっては良い選択だと思います」

続いて、実際にMaxを使用した事案として、2023年にNTTコミュニケーションズが大手町のオフィス内に開設した「OPEN HUB Park」内でのコンテンツ制作を紹介します。この案件ではMaxの柔軟性がプロジェクトを進めるうえで、とても役に立ったそうです。

「弊社はNTT様とともに、新たな顧客接点としてデジタルヒュー

映像や通信にも対応できるのがMaxの強み

他にも熊本県荒尾市にある世界文化遺産で、三池炭鉱の主要な坑口の一つで

最後に今後のプロジェクトでMaxをどう活用していきたいか、未来における使用方法について語ってもらいました。

「ナイトウォークのような自然のなかでのインスタレーションの案件の相談が増えていて、例えばプロジェクションマッピングを駆使することで、体験デザインに特化した面白いエンターテイメントをやりたいなと思っています。そういった時に映像に加えて、広大な敷地で音響システムをどうルーティングしてデザインしていったら、人はもっと感動できるのか、それを具現化する技術的なクリエイティブにMaxは向いていると思っています。音響はもちろん、映像も扱えて通信まわりにも対応できる。ひととおりインターフェースが整っているのが、Maxの強みだと思っています」

今回は時代をリードし、人をワクワクさせる最新型コンテンツを生み出すツークン研究所における、Maxの実用例をお届けしました。今後は大規模なバーチャル・プロダクション・スタジオの運用や専用テクニカルチームの育成なども発表されており、ツークン研究所のさらなる発展から目が離せません。

東映ツークン研究所

東映ツークン研究所

「コンテンツの未来をデザインする」東映の研究組織。

東映ツークン研究所オフィシャルウェブサイト https://zukun-lab.com/