日本が世界に誇るハイレゾ・イマーシブ・レーベル「UNAMAS」代表の Mick沢口氏による、貴重なイマーシブ解説。氏が5年をかけて軽井沢で行なってきた「クラシックシリーズ」でのイマーシブ録音、そのハイトマイクの配置方法を実際の作品を聞きながら徹底解説した貴重な講演。マイキングだけではなく、録音機材や録音技法まで、実践的なレクチャーが行われた。

MI7グループ主催のセミナーイベント「Media Innovation Workshop vol.2」

「最先端の音響で、全てのビジネスを一歩先へ。」

第2回目となる2019年5月、イマーシブ・オーディオ(立体音響・没入型サラウンド)に関するワークショップが国内3箇所で開催された。

現在、音楽だけなく様々な業界でニーズが高まっている「イマーシブ・オーディオ」。今回は、イマーシブの現場の最前線で世界的に活躍される3名が登壇された。

ORFオーストリア放送協会のフローリアン・カメラー氏、”サラウンド将軍” Mick沢口氏、そして、日本初のAmbisonicsアルバム制作者 江夏正晃氏。各講師より、イマーシブに関連する基礎知識や録音/再生技術、また制作した作品の紹介や、より実践的なノウハウについてお話し頂いた。

講師

Mick沢口

沢口音楽工房 UNAMAS- Label 代表

Fellow member AES and ips

1971年千葉工業大学 電子工学科卒、同年 NHK入局。ドラマミキサーとして「芸術祭大賞」「放送文化基金賞」「IBC ノンブルドール賞」「バチカン希望賞」など受賞作を担当。1985年以降はサラウンド制作に取り組み海外からは「サラウンド将軍」と敬愛されている。2007年より高品質音楽制作のためのレーベル「UNAMAS レーベル」を立ち上げ、さらにサラウンド音楽ソフトを広めるべく「UNAMAS-HUG / J」を 2011年にスタートし 24bit/96kHz、24bit/192kHz での高品質音楽配信による制作および CD制作サービスを行う。2013年の第20回日本プロ音楽録音賞で初部門設置となったノンパッケージ部門 2CHで深町純『黎明』(UNAHQ-2003)が優秀賞を受賞。2015年には第22回日本プロ音楽録音賞・ハイレゾリューション部門マルチchサラウンドで『The Art of Fugue(フーガの技法)』が優秀賞を、続く第23回では、ハイレゾリューション部門マルチchサラウンドで『Death and the Maiden』が優秀賞を受賞。さらに第24回日本プロ音楽録音賞の前同部門において最優秀賞を受賞、第25回日本プロ音楽録音賞・ハイレゾリュージョン部門「クラシック、ジャズ、フュージョン」において最優秀賞・スタジオ賞を受賞。日本プロ音楽録音賞4年連続受賞の快挙を成し遂げる……ハイレゾ時代のソフト制作が如何にあるべきかを体現し、シーンを牽引しつづけている。

https://unamas-label-jp.net/

最初に

実際のレクチャーの中では、全ての音源がイマーシブセットアップされたGenelec スピーカーを通じてハイレゾ再生されていましたが、このレポート記事の中では全ての人がレクチャーの追体験をできるように、音源の販売サイト(試聴オプションあり)のリンクを記載しました。(ヘッドフォンでの試聴を行う方はHPLの方をお選びください)

【試聴音源 記載例】

Franz Schubert / No-14 in D minor Death and the Maiden

UNAMAS Strings Quintet(2016/4/22)

試聴音源:HPL 9版の購入はこちら

試聴音源:2chステレオ・5.1サラウンド版の購入はこちら

録音会場の詳細レポートはこちら

ワークショップ概要

最初のセクションでは、没入感サラウンド(イマーシブサラウンド)では、どのような空間表現が可能なのか、3つの異なるアプローチに対して、それぞれの成功の鍵がTIPSとして紹介された。

【Type-01】 自然な3D空間再現

- 具体的な作品例:クラシック音楽の録音、ライブコンサート、スポーツ放送

- 成功の鍵:マイキング(効果的なマイキングが必要)

【Type-02】創造型3D空間構築

- 具体的な作品例:コンピューター音楽、メディア・アート、イベント音響

- 成功の鍵:サウンド・デザイン(事前に設計図を描くことが必要)

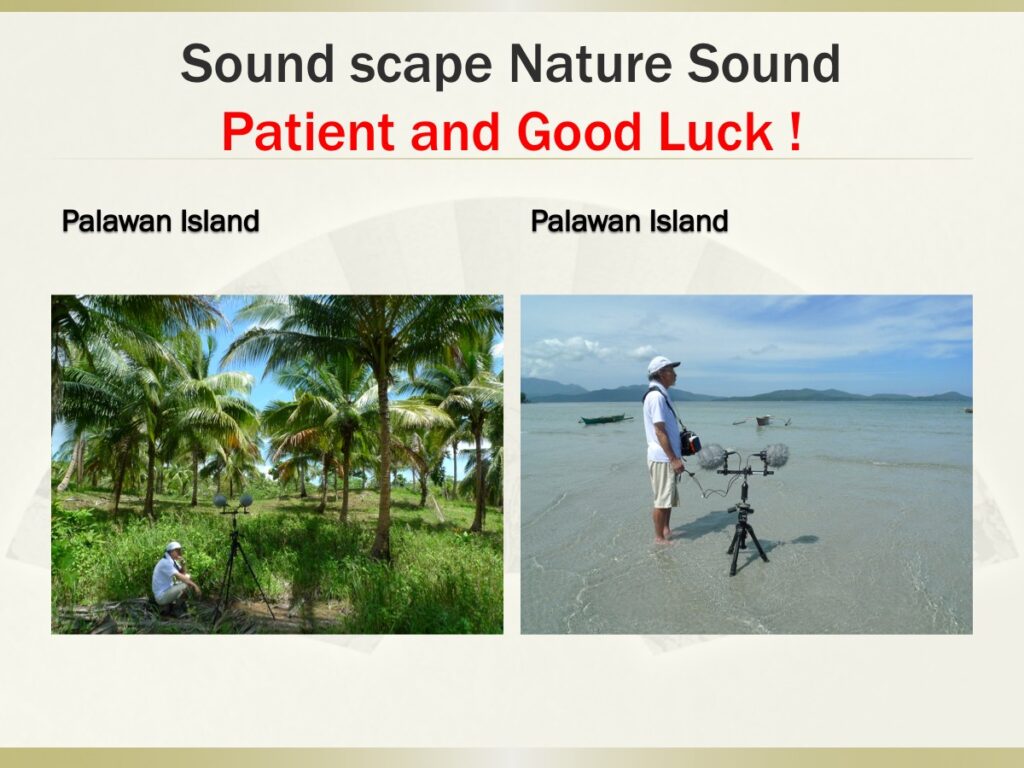

【Type-03】自然音空間再現

- 具体的な作品例:サウンドスケープ、フィールドレコーディング

- 成功の鍵:忍耐と幸運(良い音が取れるまで粘ることが必要!)

続いて次のセクションでは、それぞれのイマーシブ・オーディオの「タイプ」に対しての詳細な説明があった。

【Type-01】自然な3D表現

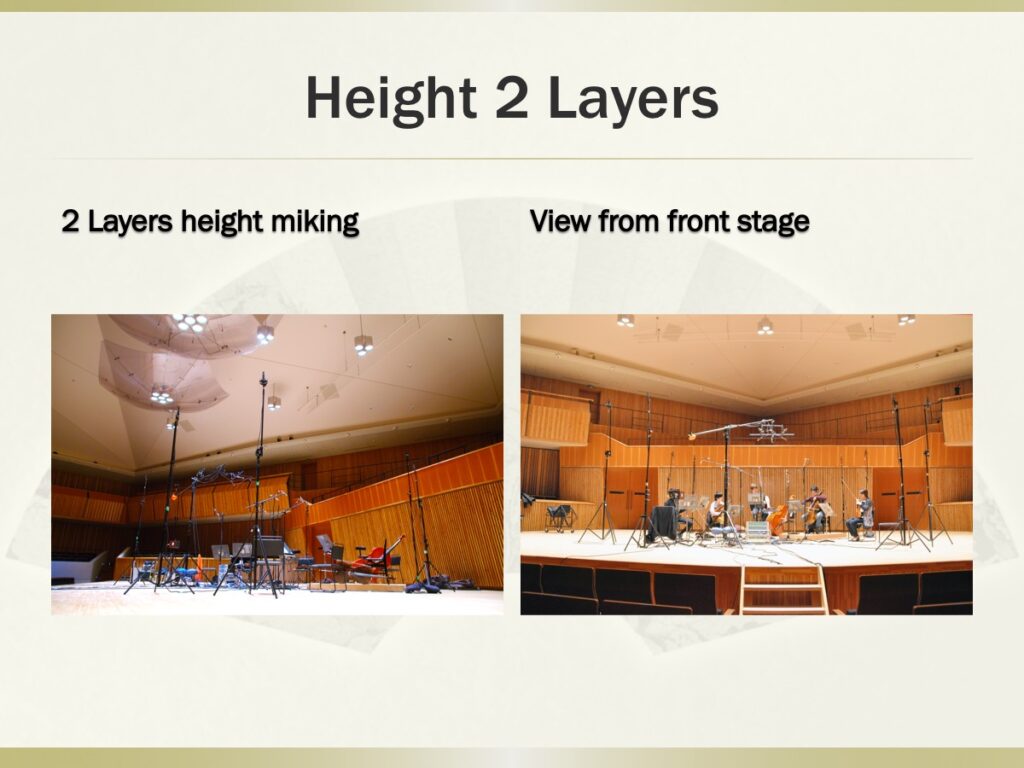

イマーシブ・オーディオの表現手法のひとつは「自然な3D表現」であり、UNAMASは、7.1.4ch(=11.1ch)にフォーカスを当て制作を展開しているが、Hight 4chのマイキングは固定ではなく、その作品をどのような音にしたいかによって都度変化するとの事。そして、この後、実際に各作品ごとにどのようにHightマイクを配置しているかが詳しく解説された。

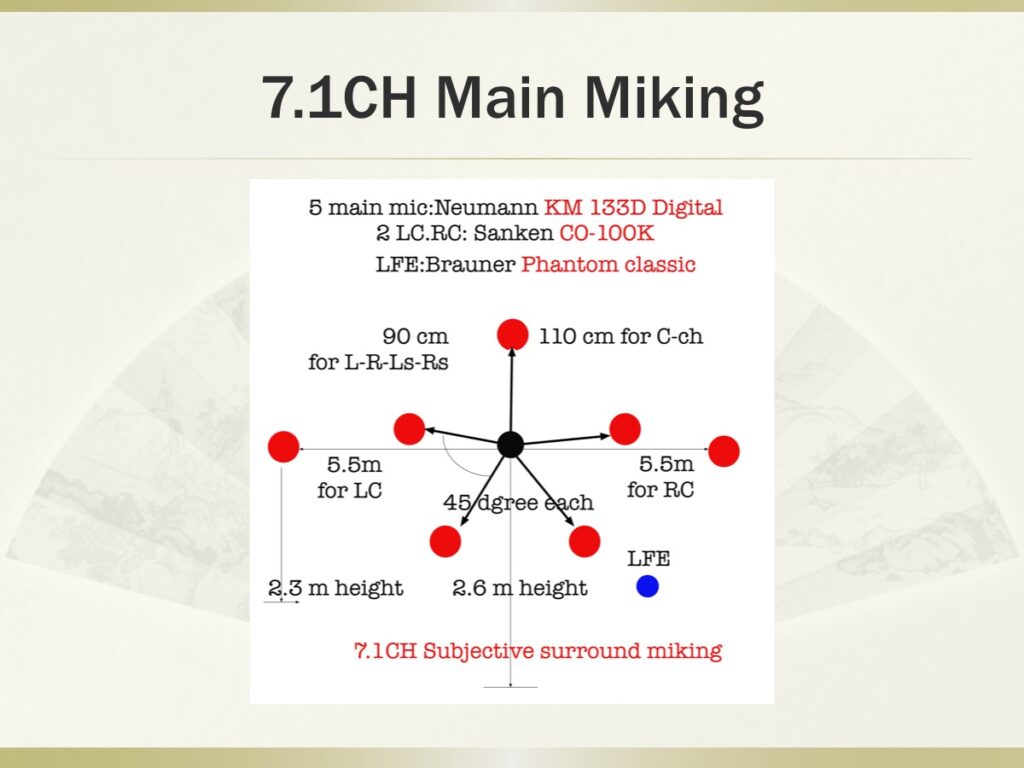

UNAMASのイマーシブ・アプローチは、7.1chメインマイク+音楽表現別に最適化した4chのトータル12chで構成され、サンプルレート192kHz のPCMで制作が行われる。奏者がリスナーを取り囲むように円周に配置された「Subjective Surround (主観的サラウンド)」を特徴としており、そのため奇数のアンサンブル編成を基本として録音されている。またミックス作業時にプラグインは使わず、すべて録音段階でバランスを作り上げてゆくのだそうだ。

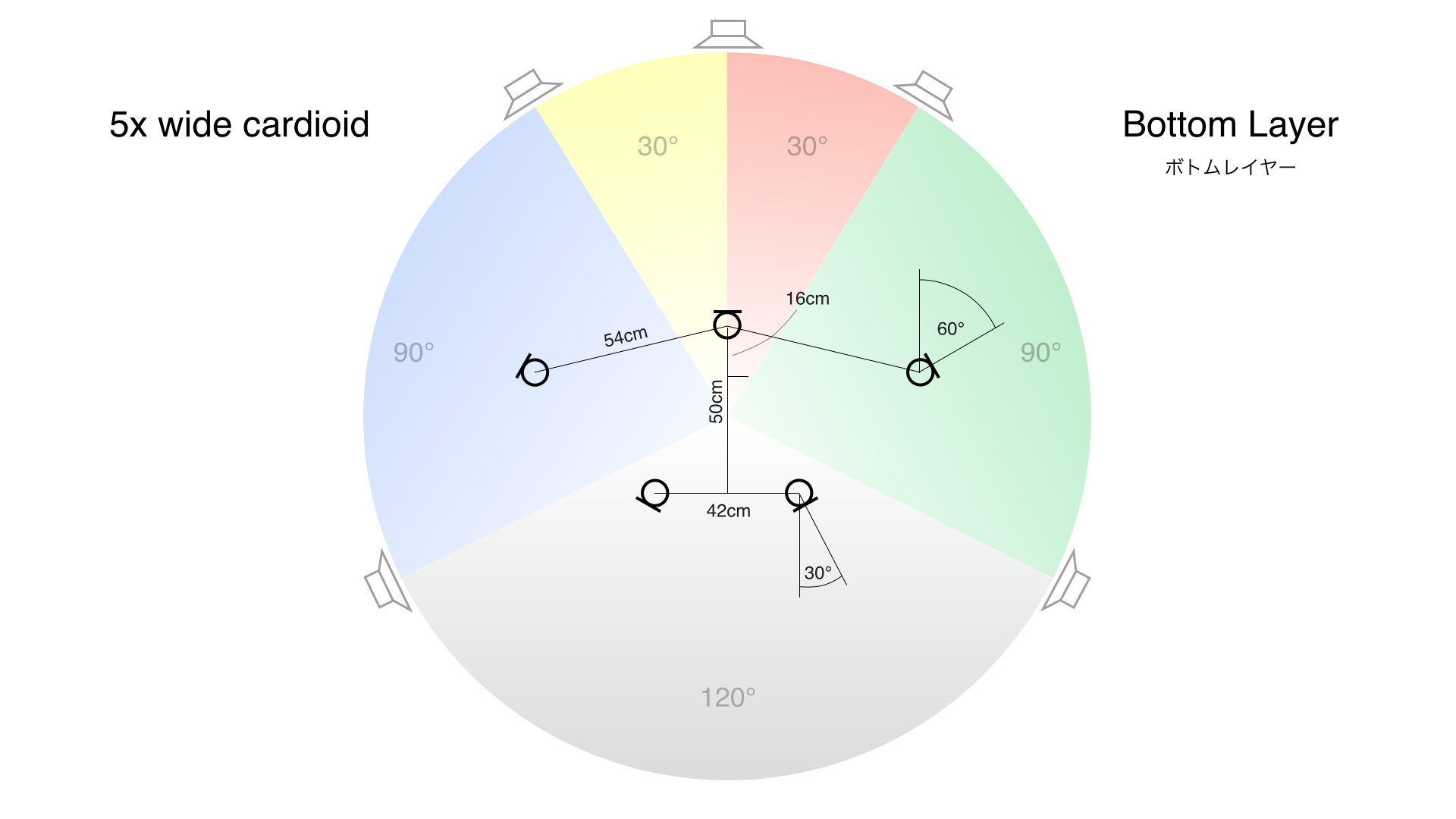

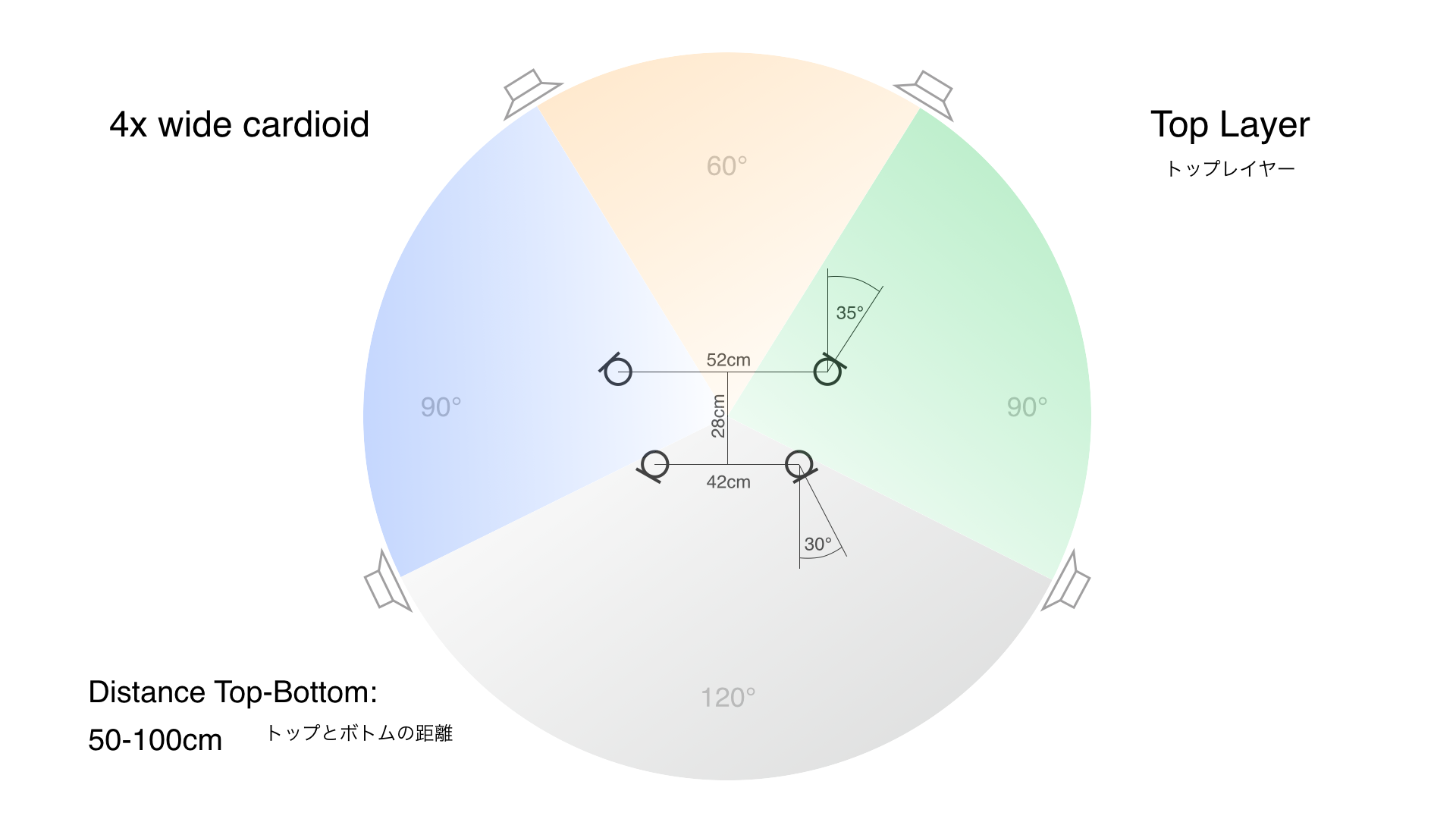

7.1chのメイン・マイキングは以下の通りである。Neumann KM133Dが5本と、Sanken CO-100Kを2本、そしてBrauner Phantom Classicという構成だ。

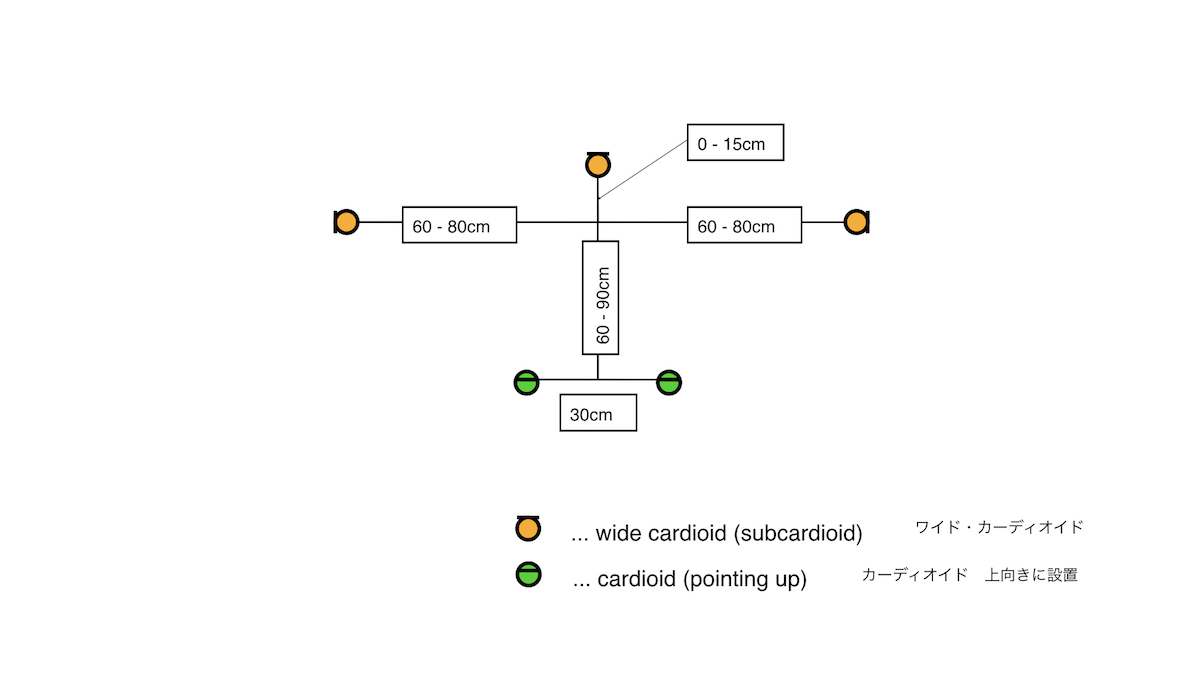

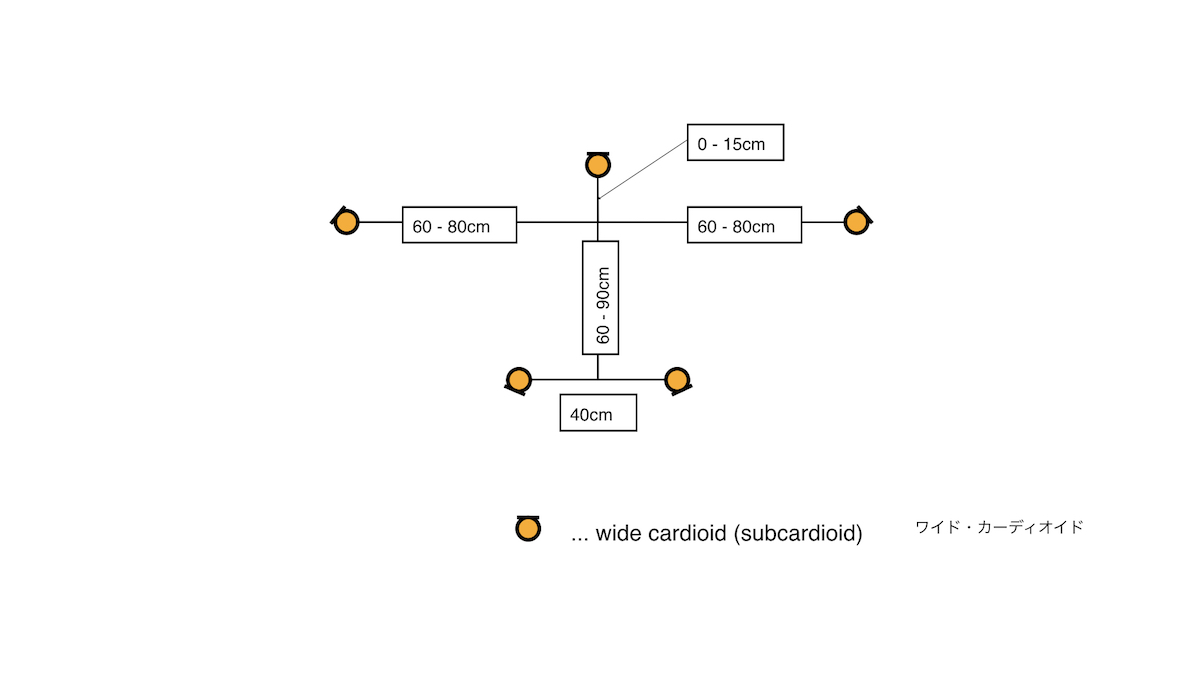

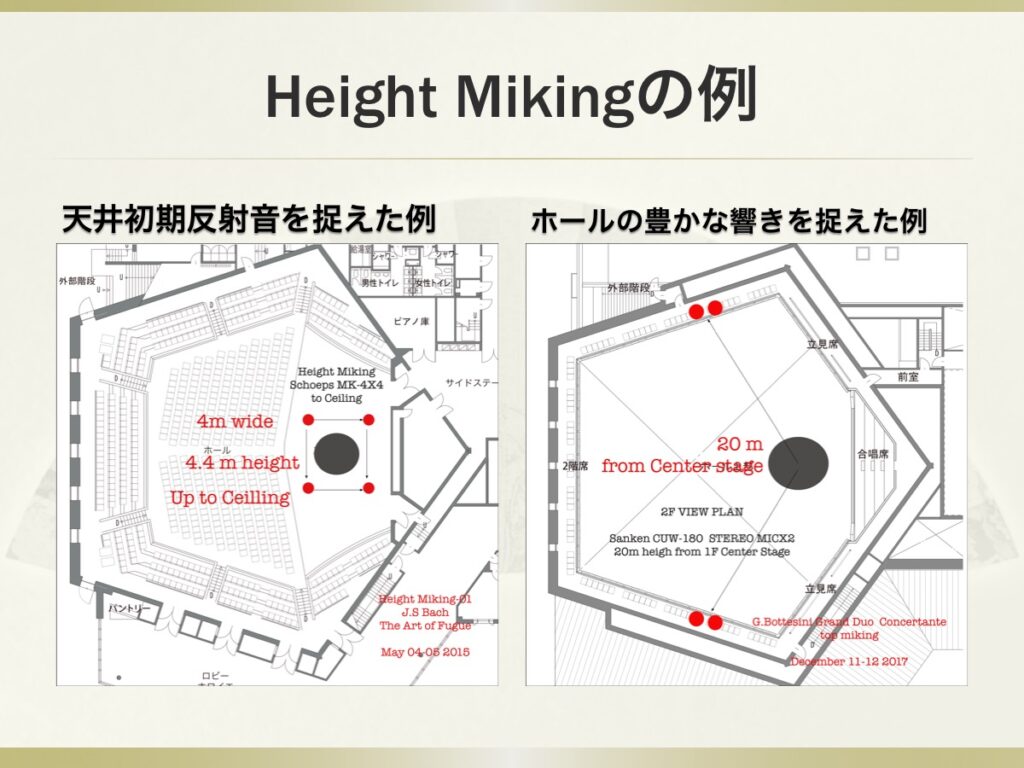

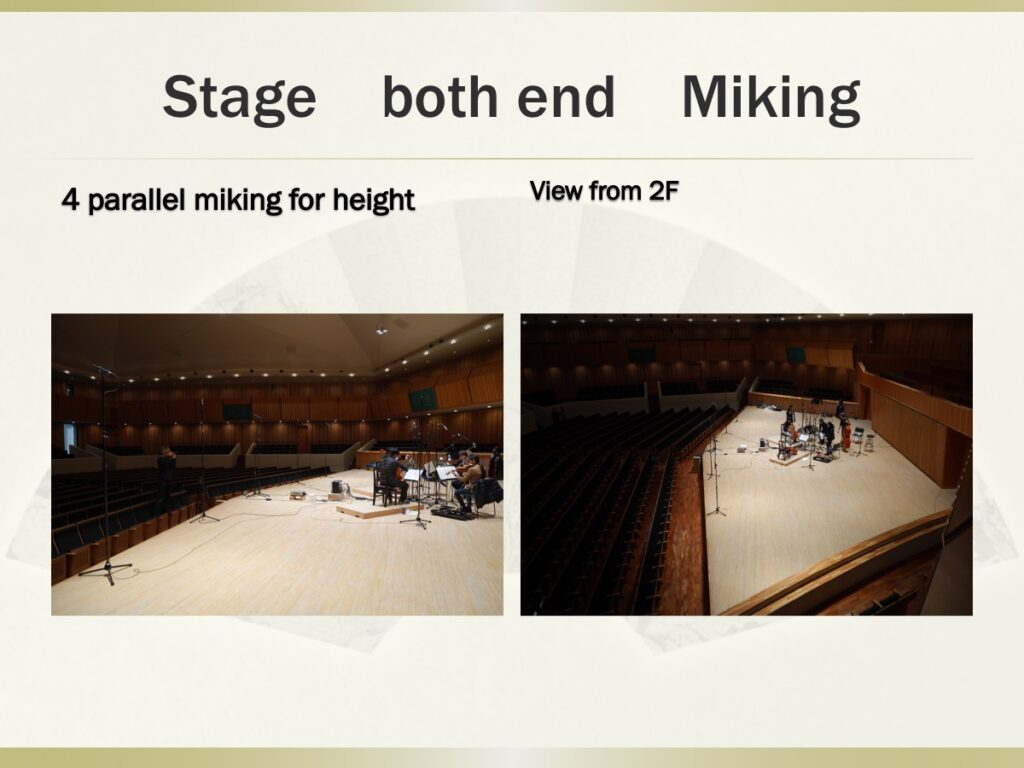

そして、毎回ポジションが変化する4chのHightマイクの解りやすい例として以下の2種類のパターンが提示された。

初期反射音を捉えるために上向きにマイクを配置した例と、マイクを2階席に設置しホールの響きを豊かに捉える例である。

フローリアン・カメラー氏のアプローチとは異なるが、理論ではなく音楽的感覚を重視する沢口氏らしいアプローチと言える。

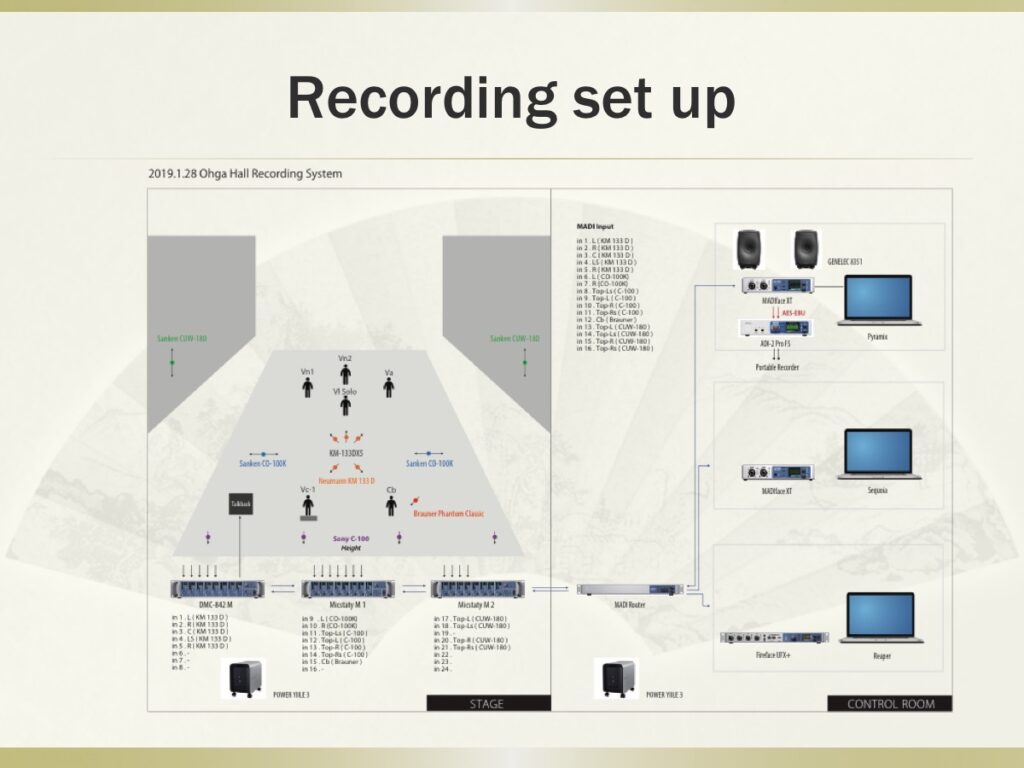

なお、マイクポジションとは話が異なるが、録音時の機材の接続は以下の通り。ステージ上のマイクをRME Micstasyに集め、MADIケーブル1本で、コントロールームのRME MADI Routerへ伝送。それぞれのI/Oに分配して、Pyramix、SEQUOIAなど複数のレコーダーへと録音をする。極めてシンプルな構成だ。

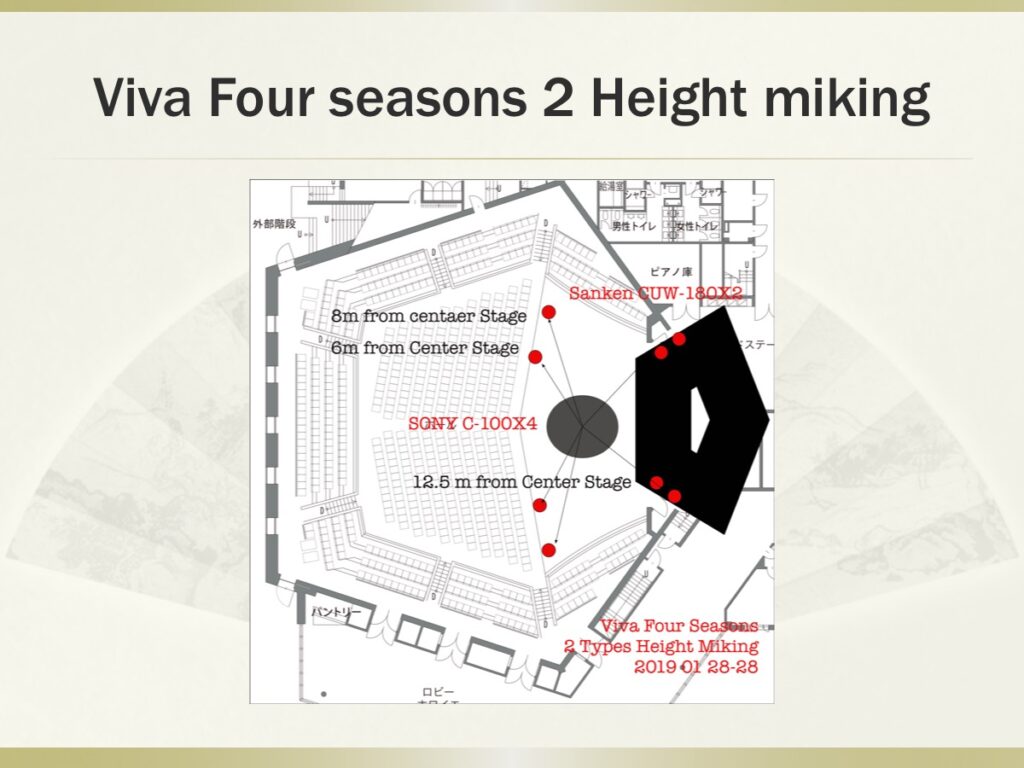

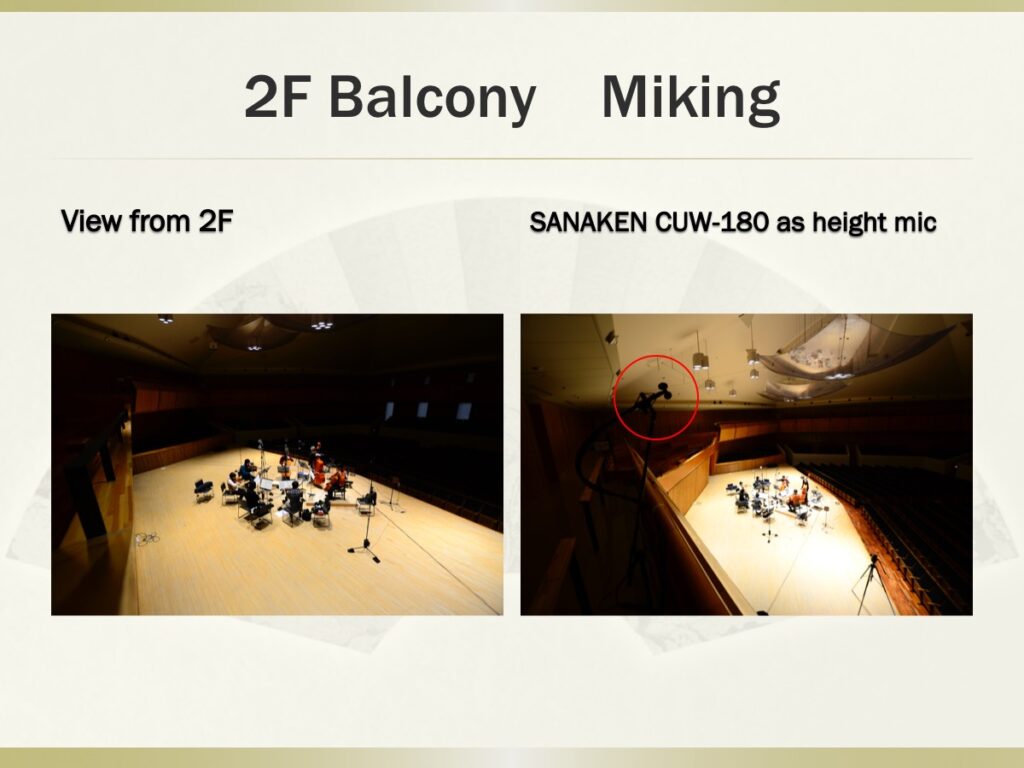

そして、「ホールの豊かな響を捉えた例」として、《ViVa The Four Seasons》の収録で実際に使われたマイキングが紹介された。メインマイクは「スパイダー・ツリー」と呼ばれる、奏者を上から狙うセッティングで固定。ハイトマイクは、(1)ステージからSony C100を客席に向かって立てる (2)バルコニー席からSanken CUW-180でステージを狙う の2種類を展開した。

ViVa The Four Seasons(A.Vivaldi Concerto NO-1_NO-04)

UNAMAS Strings Sextet(2019/6/30)

試聴音源:HPL 9版はこちら

試聴音源:2chステレオ・5.1サラウンド版はこちら

会場では、実際の楽曲を11.1chで試聴。疾走感のある猛々しい演奏、そして素晴らしい空気感の再現に、録音時のホールの緊張感までもが会場にも伝播したような感覚だった。

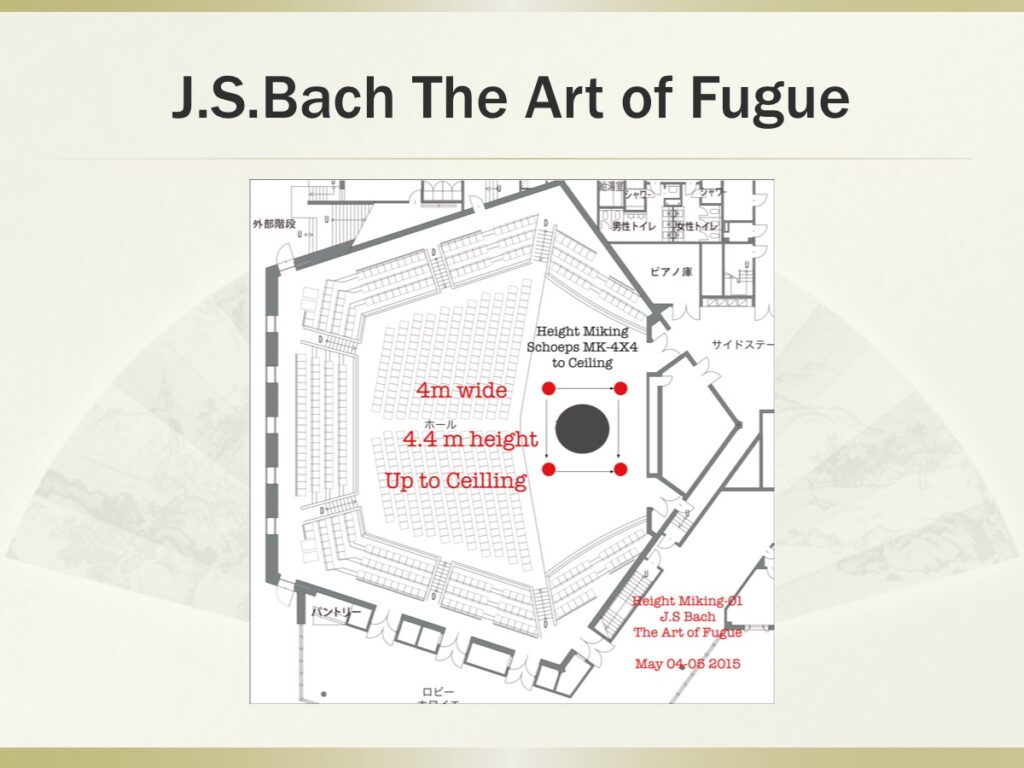

次に「天井初期反射音を捉えた例」として、UNAMASクラッシックシリーズ、初期の名盤:The ART of FUGUEのマイキングが紹介された。

J.S.Bach / The A RT ofFUGUE BWV-1080

RT ofFUGUE BWV-1080

UNAMAS FUGUE QUINTET(2015/06/04)

試聴音源:HPL 9版はこちら

試聴音源:2chステレオ・5.1サラウンド版はこちら

録音会場の詳細レポートはこちら

フーガは、単独楽器の音がメインなので、ホールで響く豊かなアンサンブル音を捉えるよりは、初期反射を捉えて音楽を補強するということで、ハイトチャンネル用のマイクは、天井の反射板からの初期反射を狙うべく、ステージ上に上向きにて設置しているのが特徴的だ。

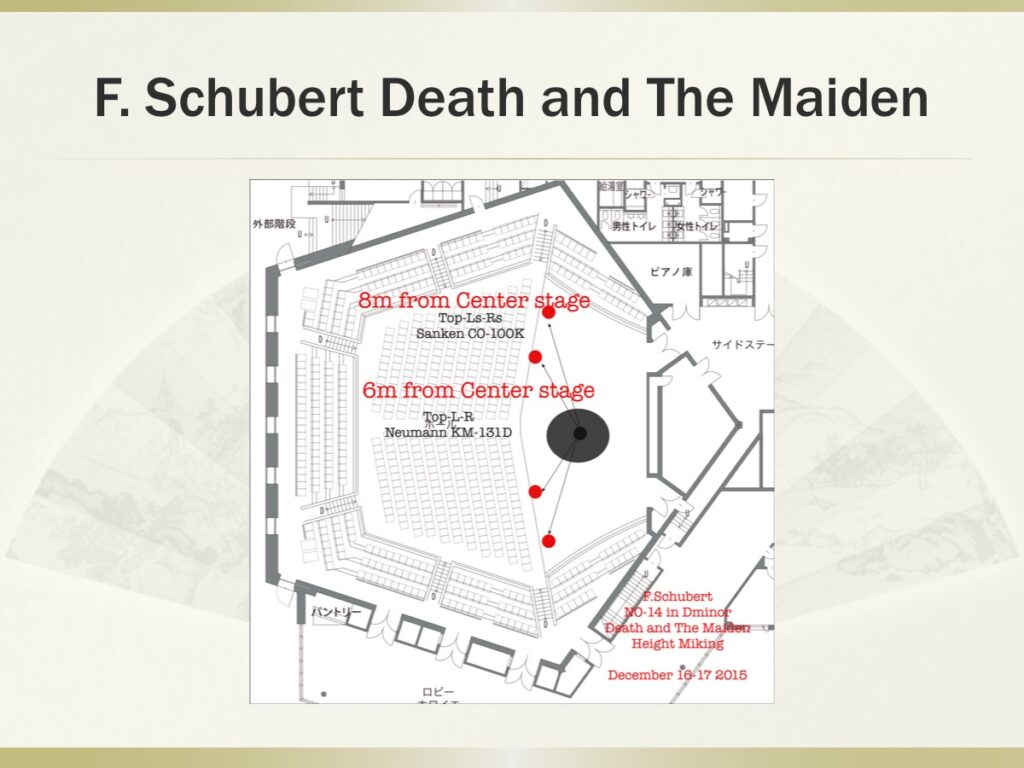

次の例として紹介されたのは、シューベルト第14作目にして晩年の名曲と言われる「死と乙女 :Death and the Maiden」の録音。この作品は、ダイナミックで勢いがあるアンサンブルということで、ステージのエッジに客席の方向にむけて設置したハイトマイクにて、アンサンブルの残響が客席方向へ飛んでいく様子が見事に収録されている。

Franz Schubert / No-14 in D minor Death and the Maiden

UNAMAS Strings Quintet(2016/4/22)

試聴音源:HPL 9版の購入はこちら

試聴音源:2chステレオ・5.1サラウンド版の購入はこちら

録音会場の詳細レポートはこちら

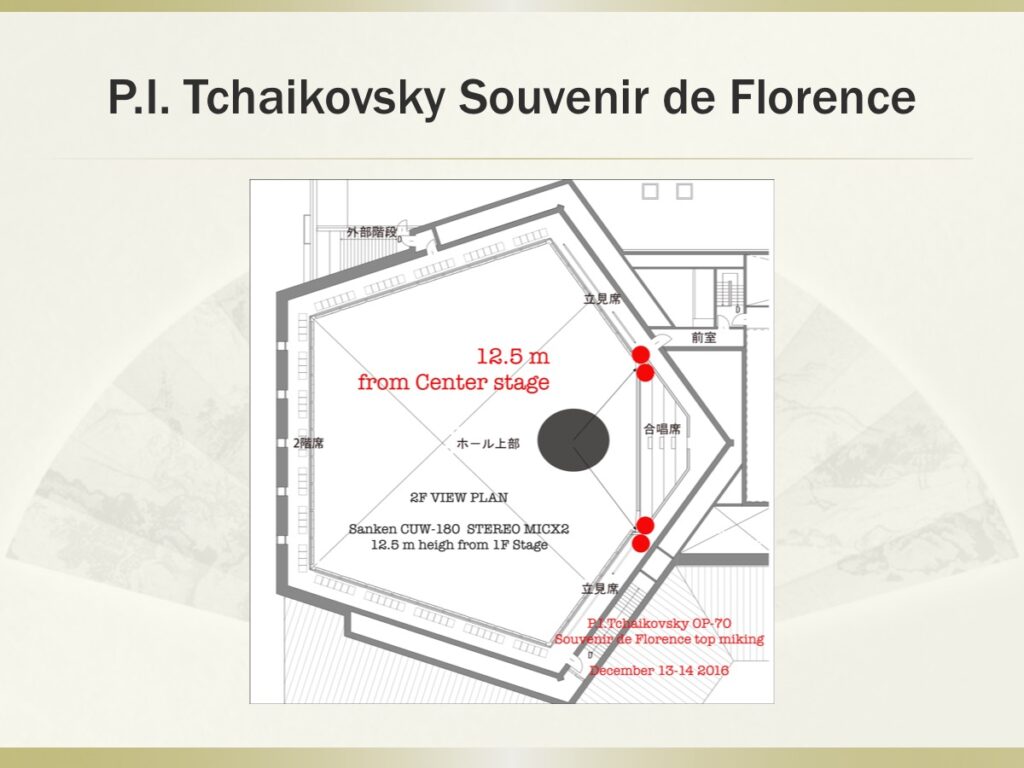

年代順に紹介されてゆくアルバムたち。つぎの作品は、2017年に録音された、ピョートル・チャイコフスキー最後の室内楽曲。弦楽六重奏曲《フィレンツェの思い出》(Souvenir de Florence)OP-70である。

P.I.Tschaikovsky / op-70 Souvenir de Florence

Unamas Strings Septet(2017/06/23)

試聴音源:HPL 9版の購入はこちら

試聴音源:2chステレオ・5.1サラウンド版の購入はこちら

録音会場の詳細レポートはこちら

この作品は、編成も大きいため、十分な響きがホールに拡散するはずということで、この作品から初めてステージ上部の合唱バルコニー席にハイト・マイクを設置。メインマイクとハイト・マイクとの距離はおおよそ12mである。

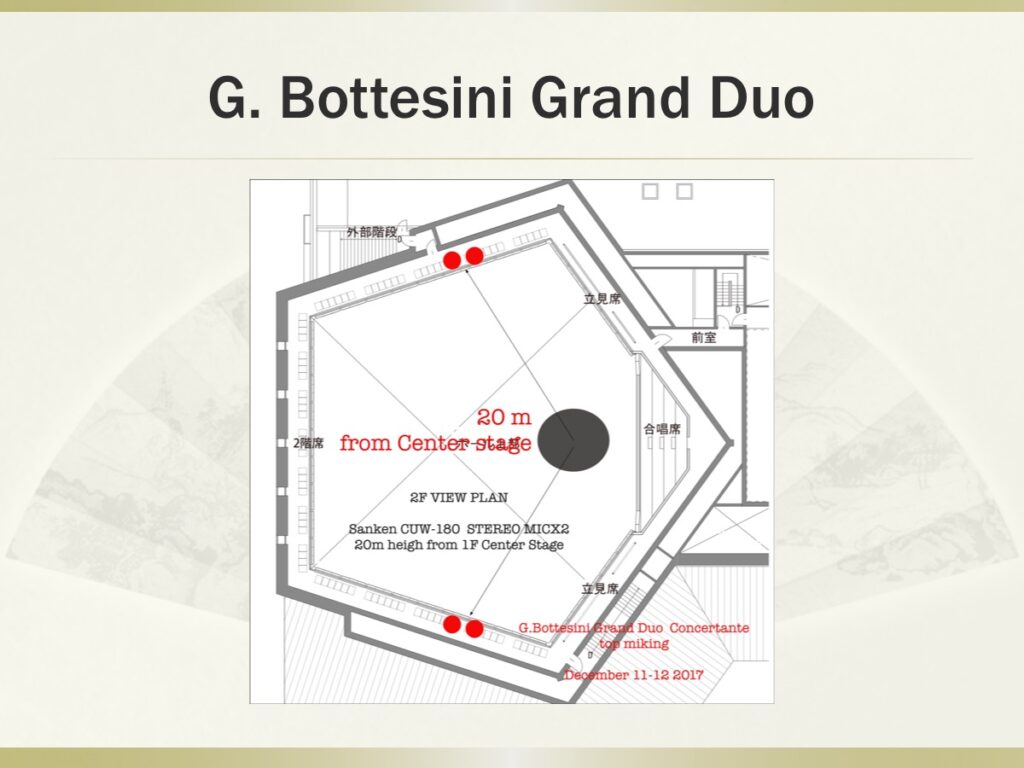

そして、最後に紹介されたアルバム「Touch of Contra Bass」では、ヴァイオリン2・チェロ1・コントラバス1という非常に重厚な編成のホール客席側の響きを多く捉えることを目的として、ハイト・マイクは、2F客席中央部へと設置された。

ステージからは約20mもの距離となっている。

Touch of Contra Bass

UNAMAS Strings Septet(2018/08/25)

試聴音源:HPL 9版の購入はこちら

試聴音源:2chステレオ・5.1サラウンド版の購入はこちら

録音会場の詳細レポートはこちら

以上、氏が5~6年をかけて軽井沢の大賀ホールで収録した「Classic シリーズ」をハイト・マイクの違いという切り口で音源を紹介し、【Type-01】 自然な3D空間再現 というアプローチにおいて、いかにマイキング(マイクポジション)が重要なのかを解説。

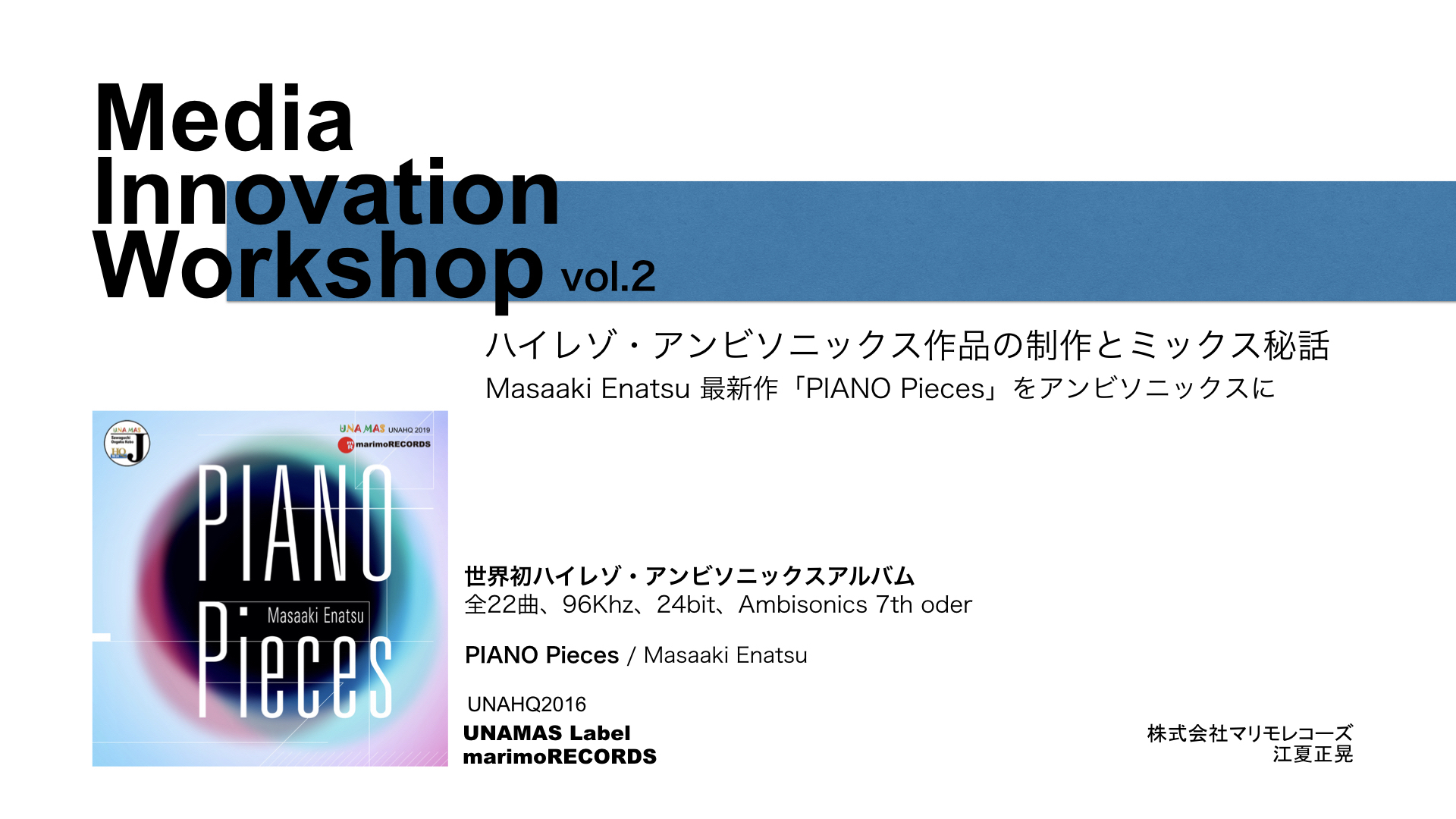

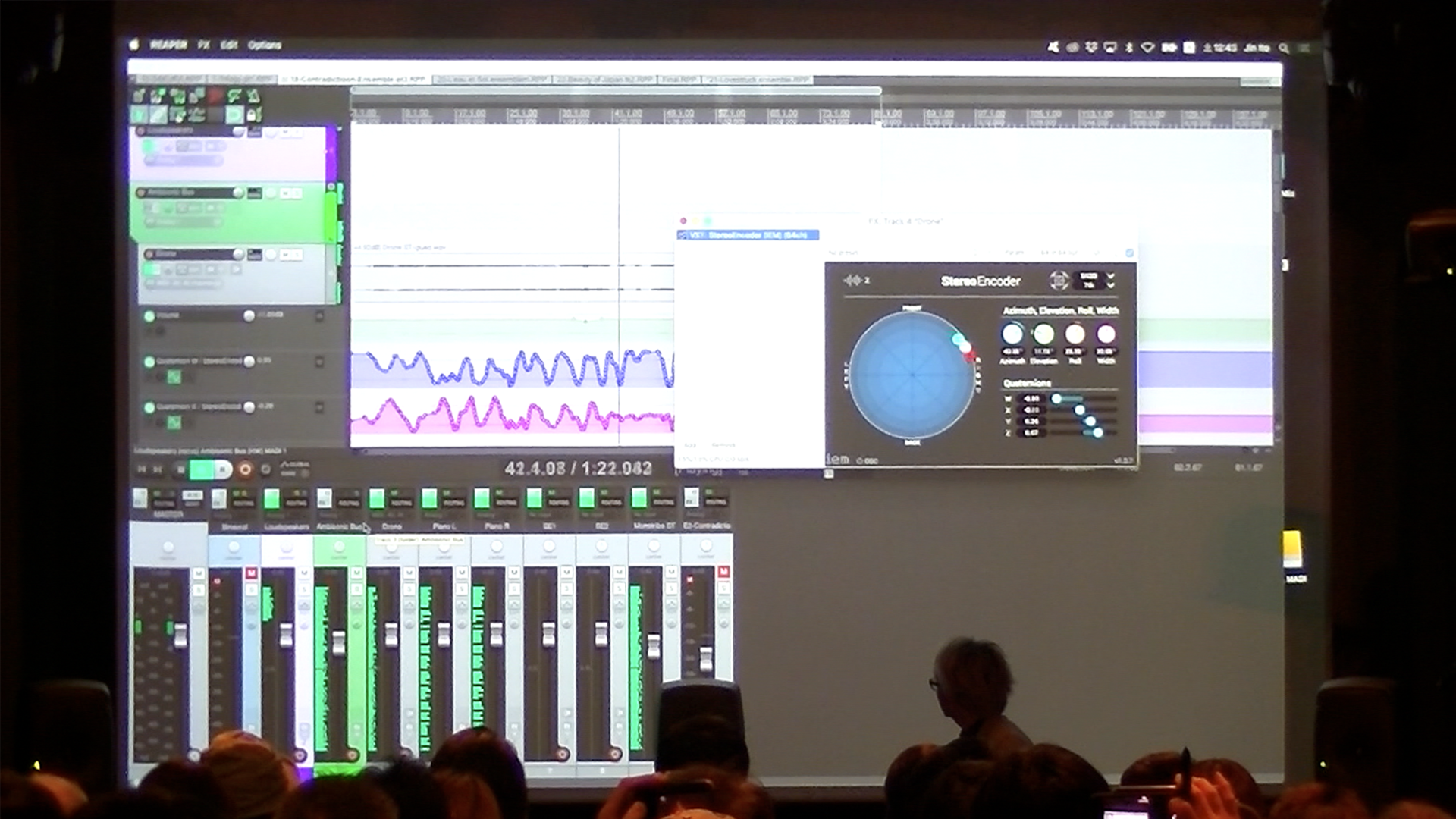

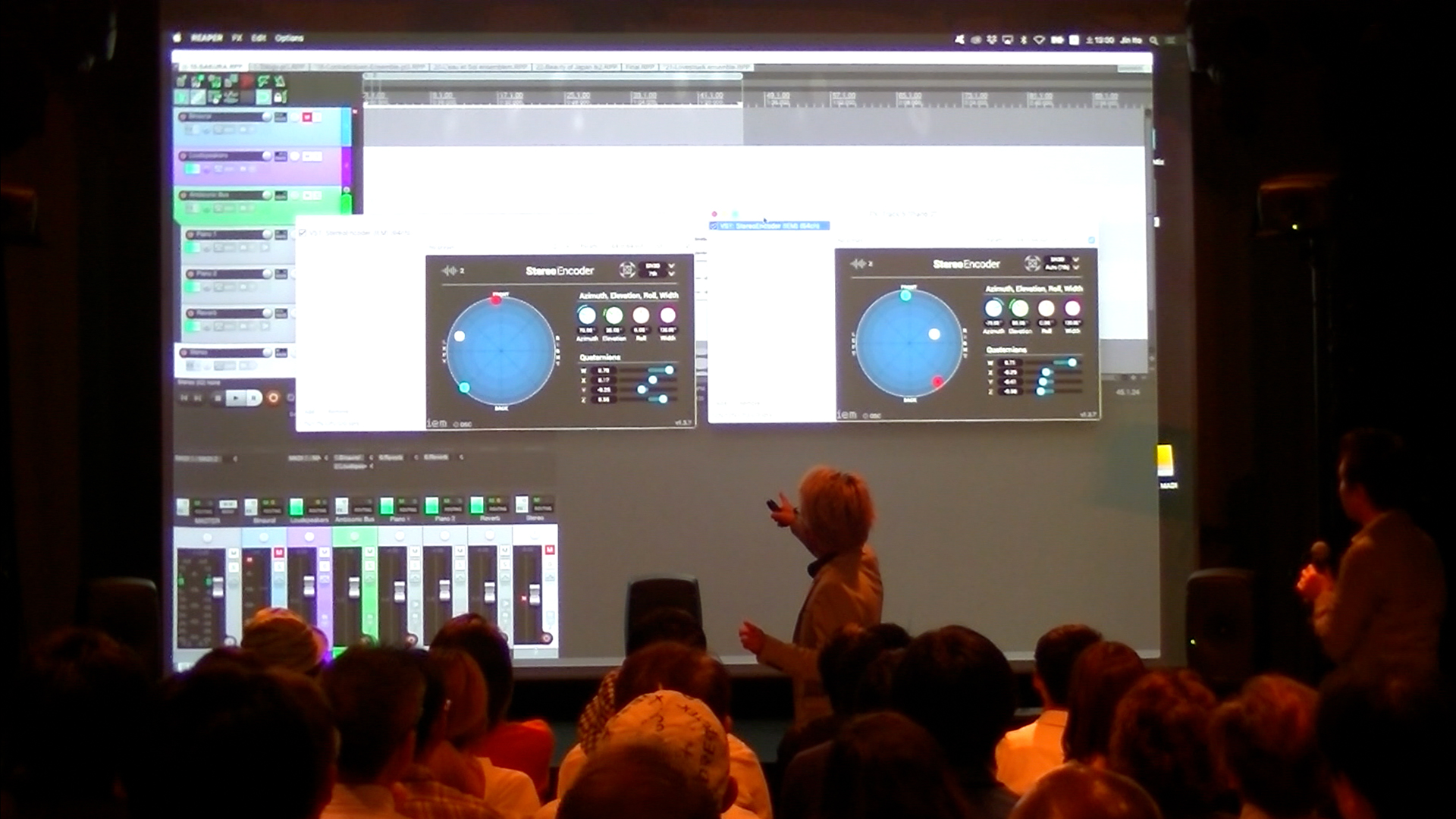

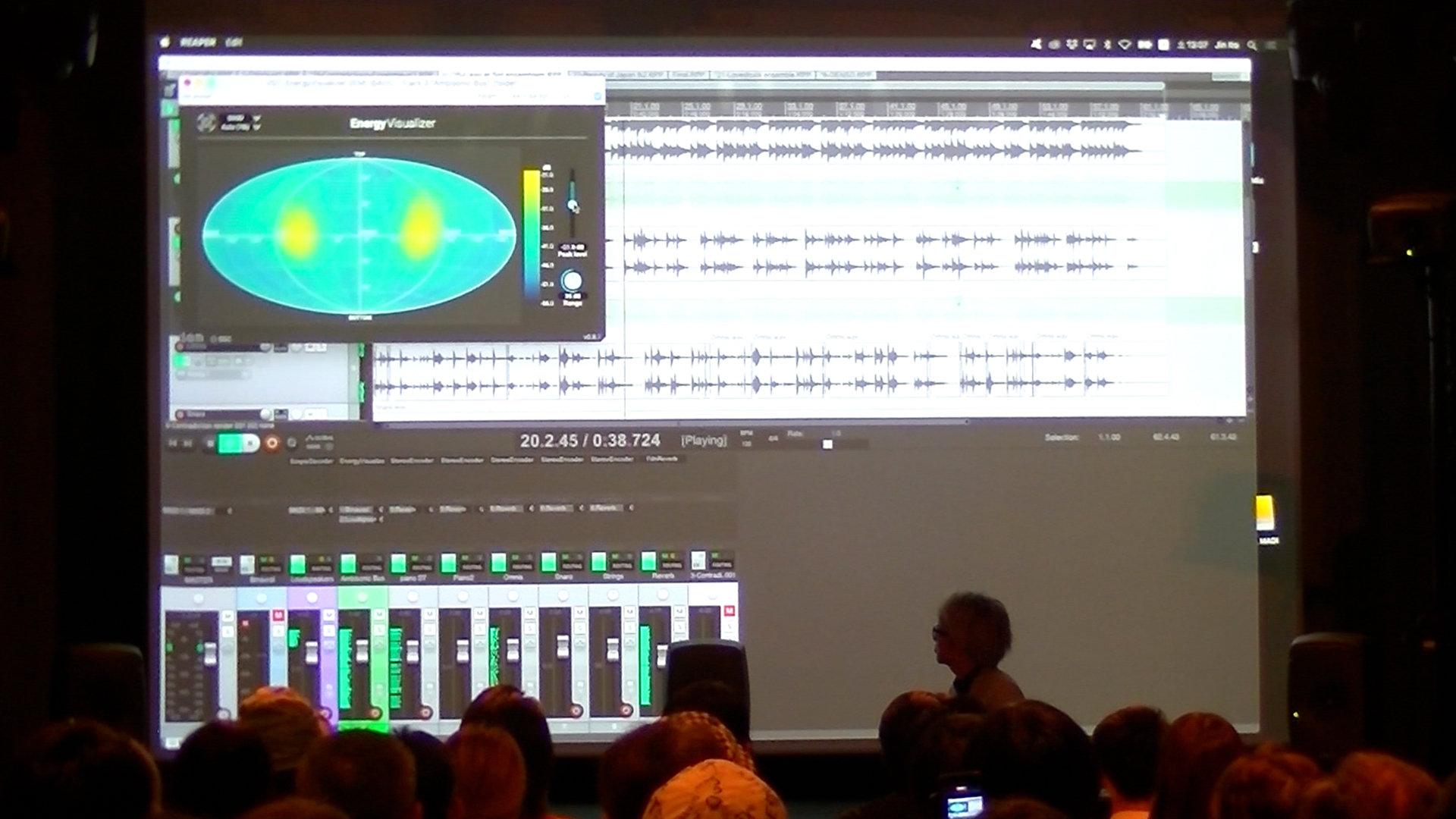

【Type-02】創造型3D空間構築

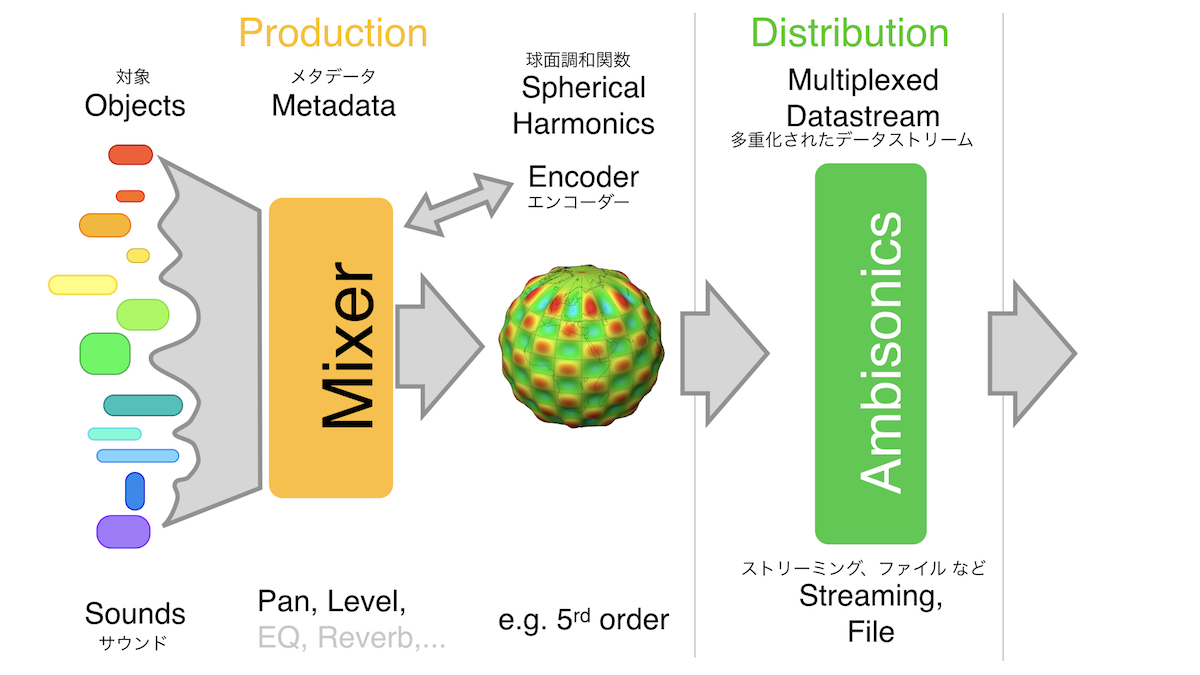

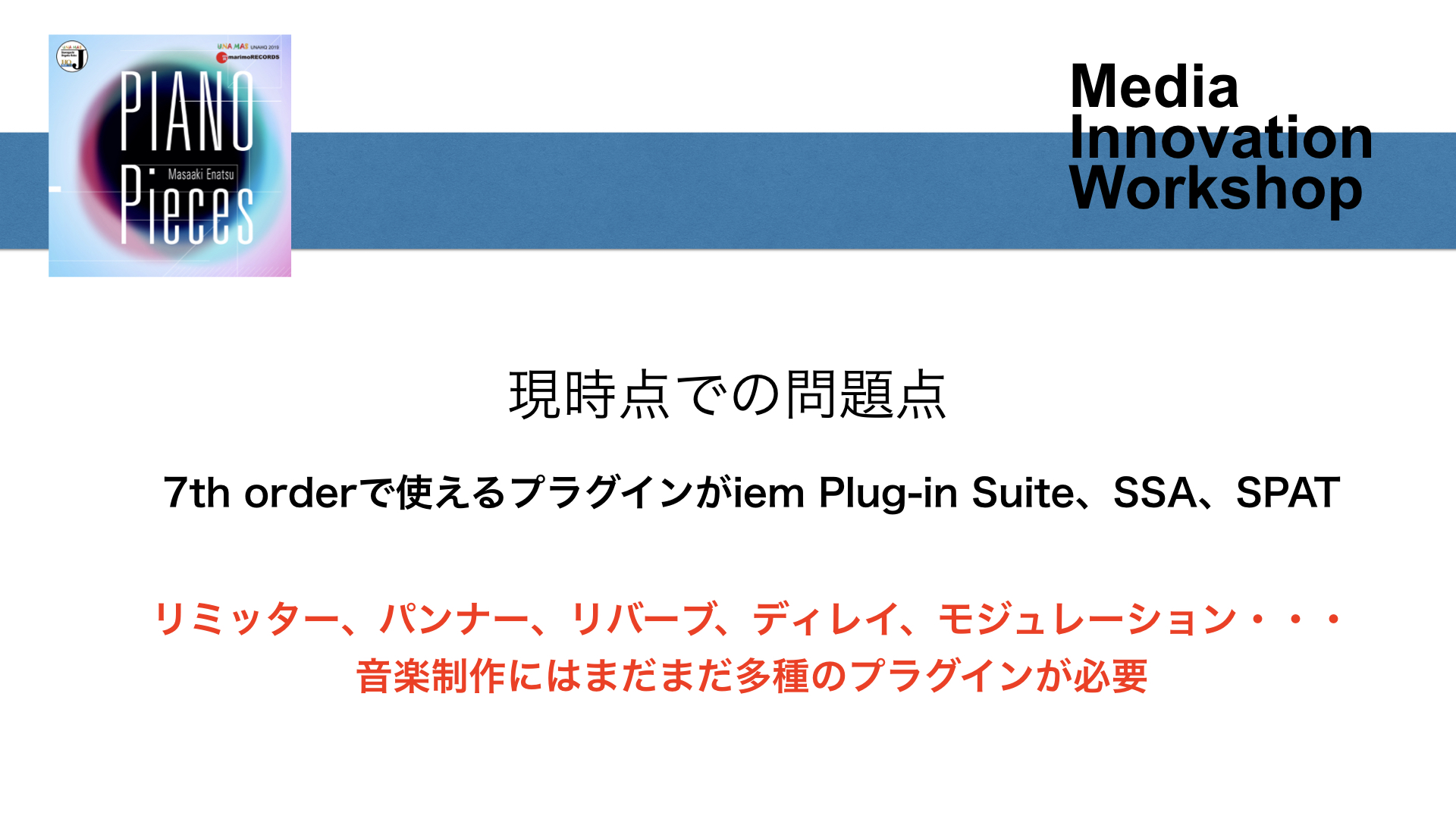

Type-02は、マルチトラックの音源からイマーシブをデザインし構築する手法。「レコーディング」ではなく「クリエイト」の分野からのアプローチだ。既存曲ではなく新規作品のため、制作段階で最終的な空間を見据えた音づくりを行ってゆく。後の”Session 3”で紹介する江夏氏の作品はAmbisonicsを前提に作曲されており、まさにこのアプローチからの作品である。

江夏氏のAmbisonicsアルバム制作レポートを読む

【Type-03】自然音による空間再現

フィールド・レコーディングにおいては、ずばり「忍耐力と幸運」が大切!ということで、最後に、沢口氏が録音した環境音を主体としたUNAMASレーベルの作品「The Sound of TAMA~Surround Scape~」より《The Summer of TAMA》を、2ch / 5ch / 9chで比較試聴して締めくくりとなった。東京・西多摩で収録された激しい雷雨と、笛の音が融合した本作品。あまりにリアルな雷雨のサウンドと、シーンの印象を決定付けるノスタルジックな音楽で、チャンネル数に関係なく素晴らしい臨場感を感じることができ、会場全体が没入感に包まれた。

The Sound of TAMA~Surround Scape~

Mick Sawaguchi , Yuko Yabe , Misuzu Hasegawa , Yuki Kaneko

試聴音源:HPL 5版はこちら

試聴音源:2chステレオ・5.1サラウンド版はこちら

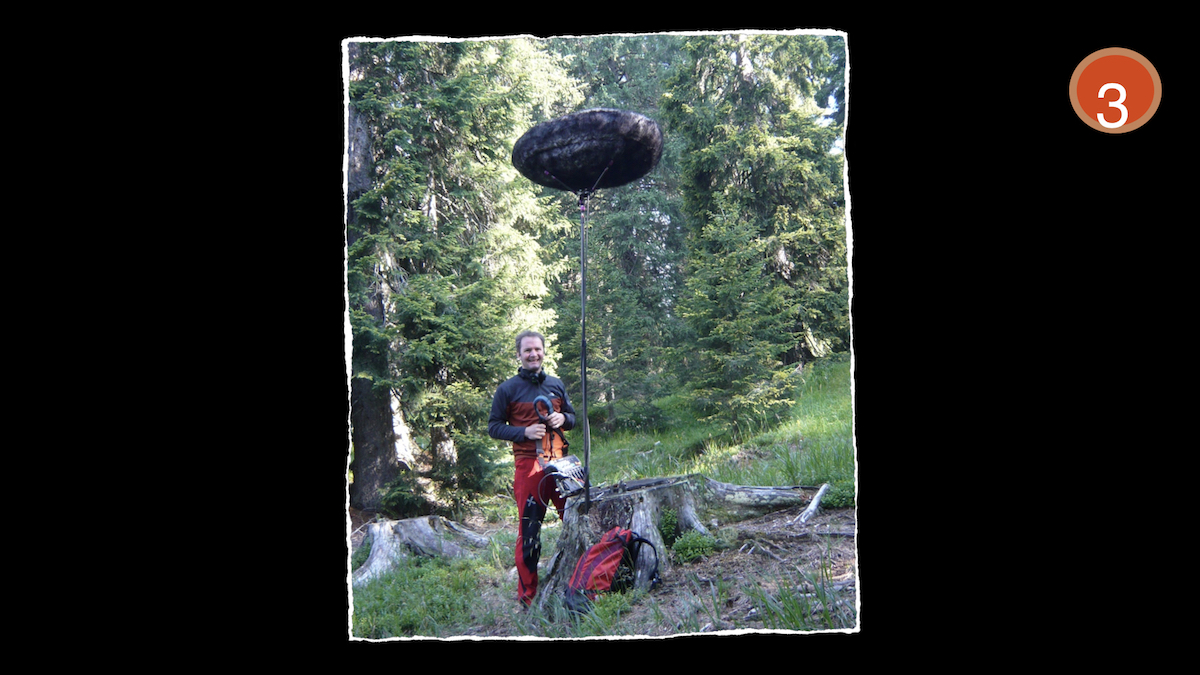

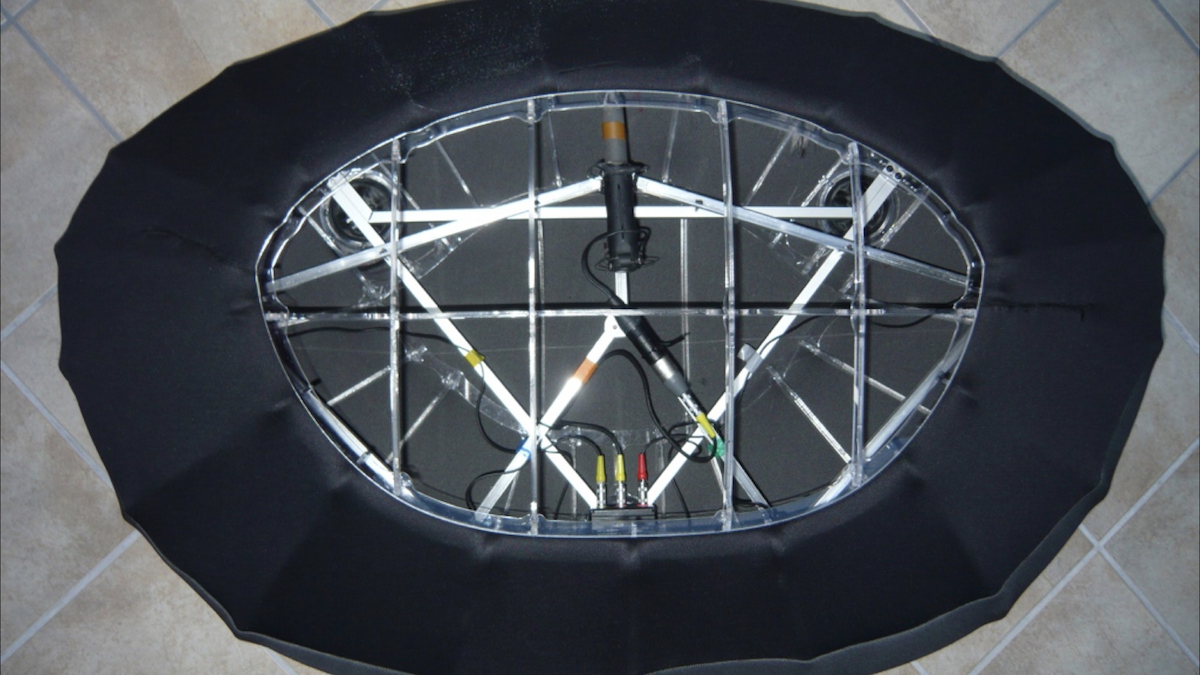

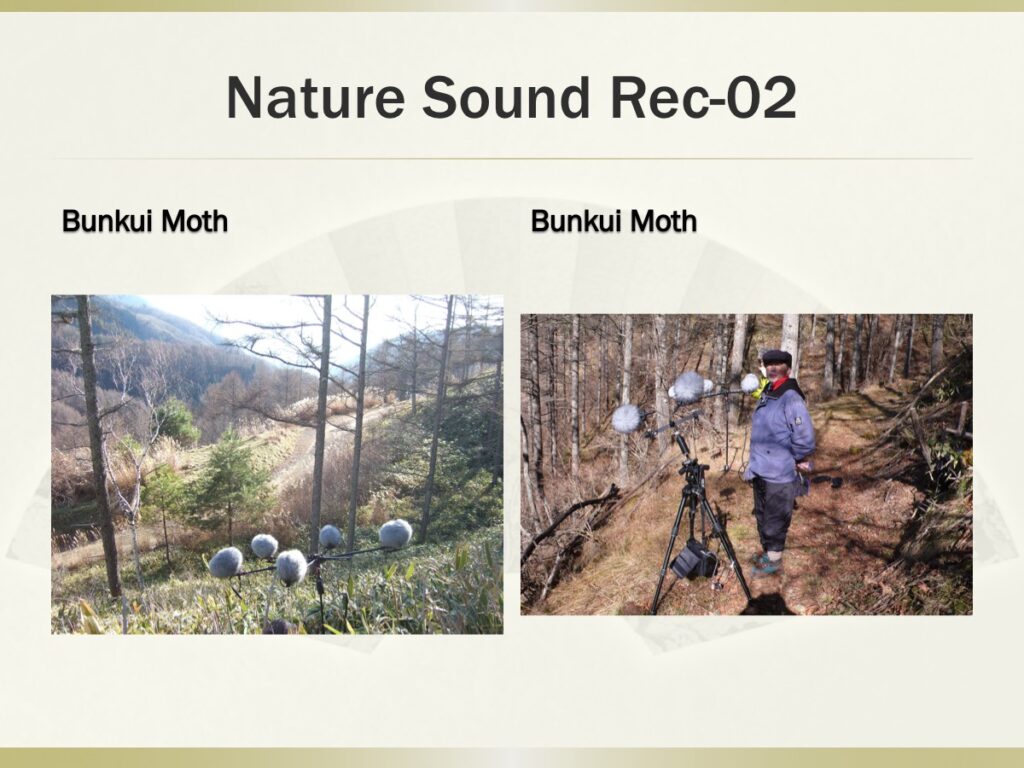

以下は、フィリピン南西部に位置するパラワン島と、長野県の分杭峠での沢口氏の収録風景。カメラー氏同様、各地でのフィールド・レコーディングの経験も豊かだ。

使用機材

江夏 正晃

江夏 正晃

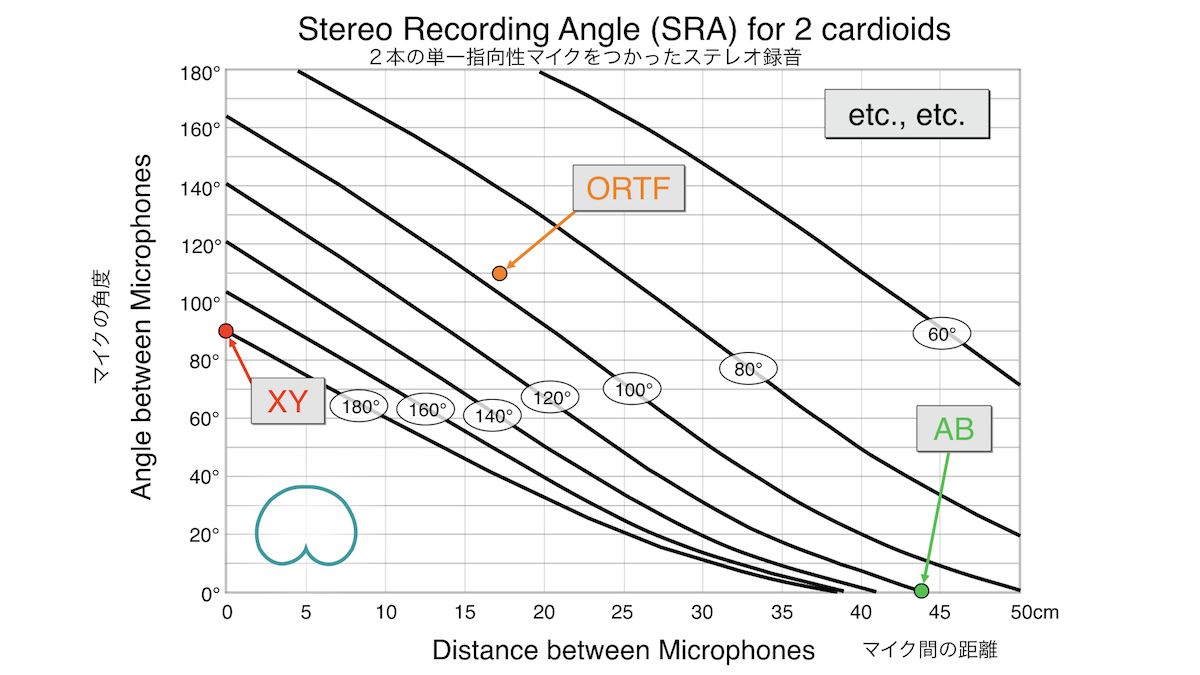

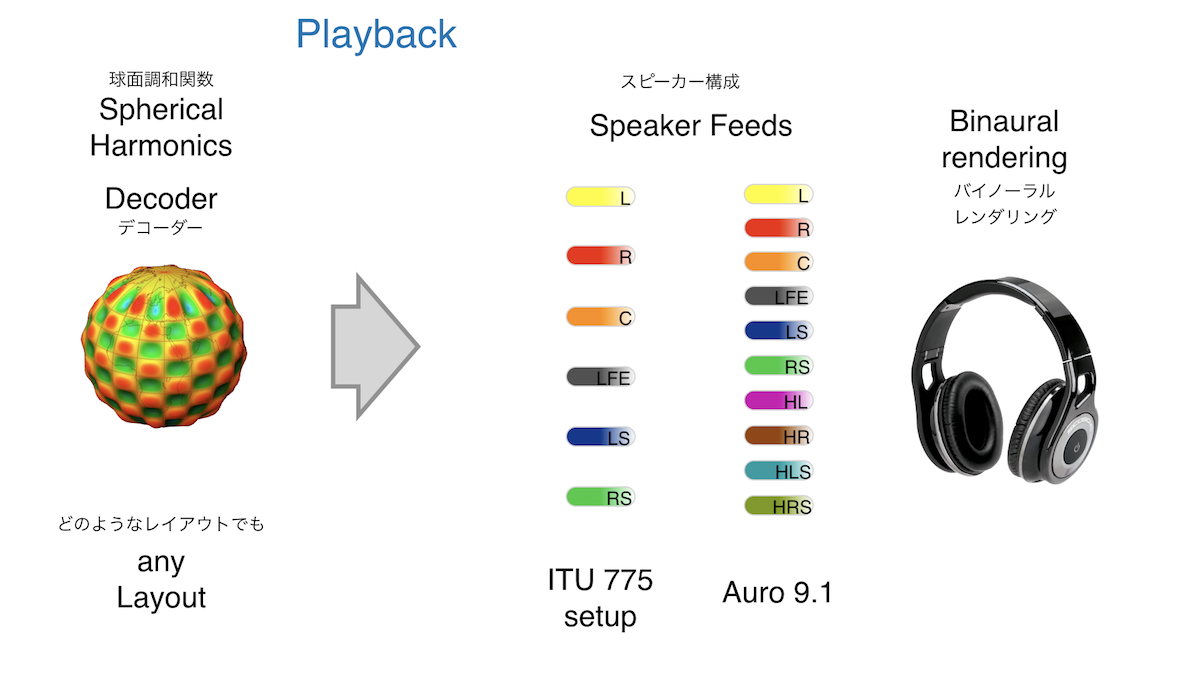

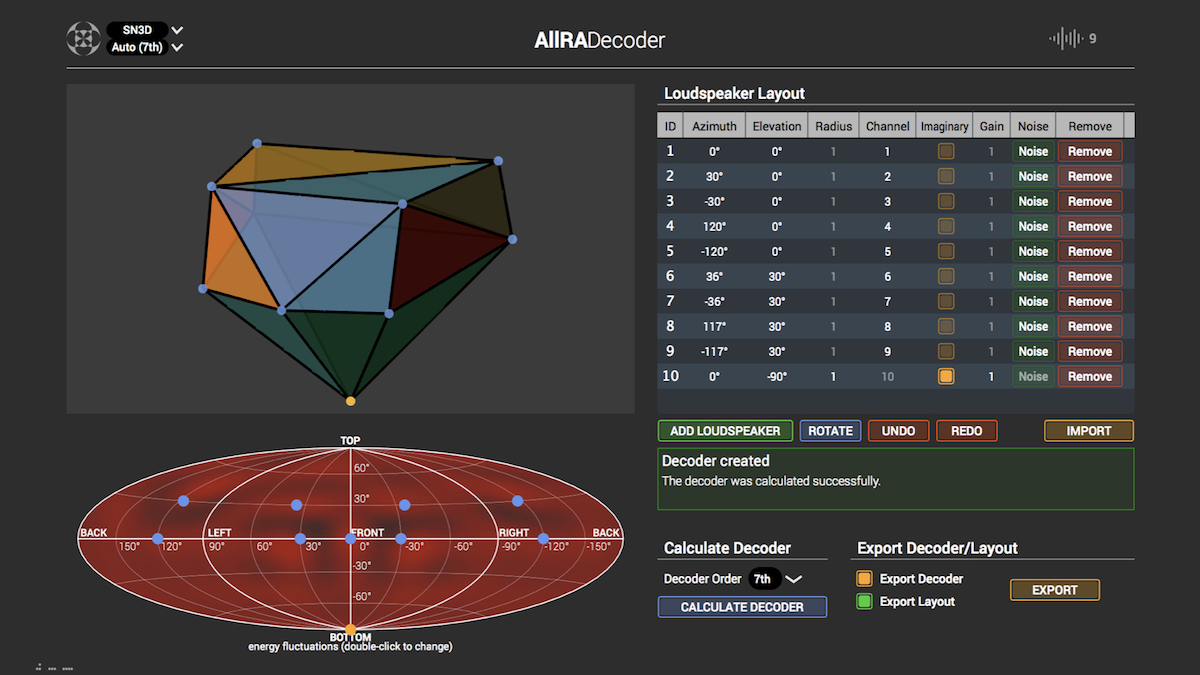

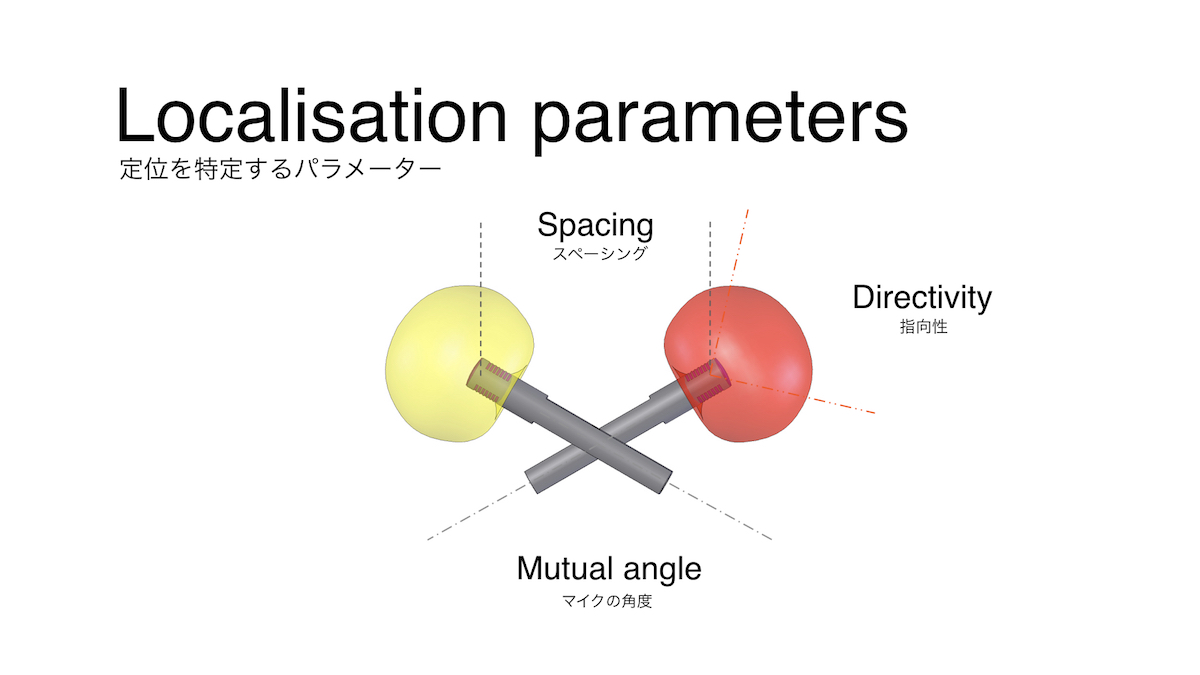

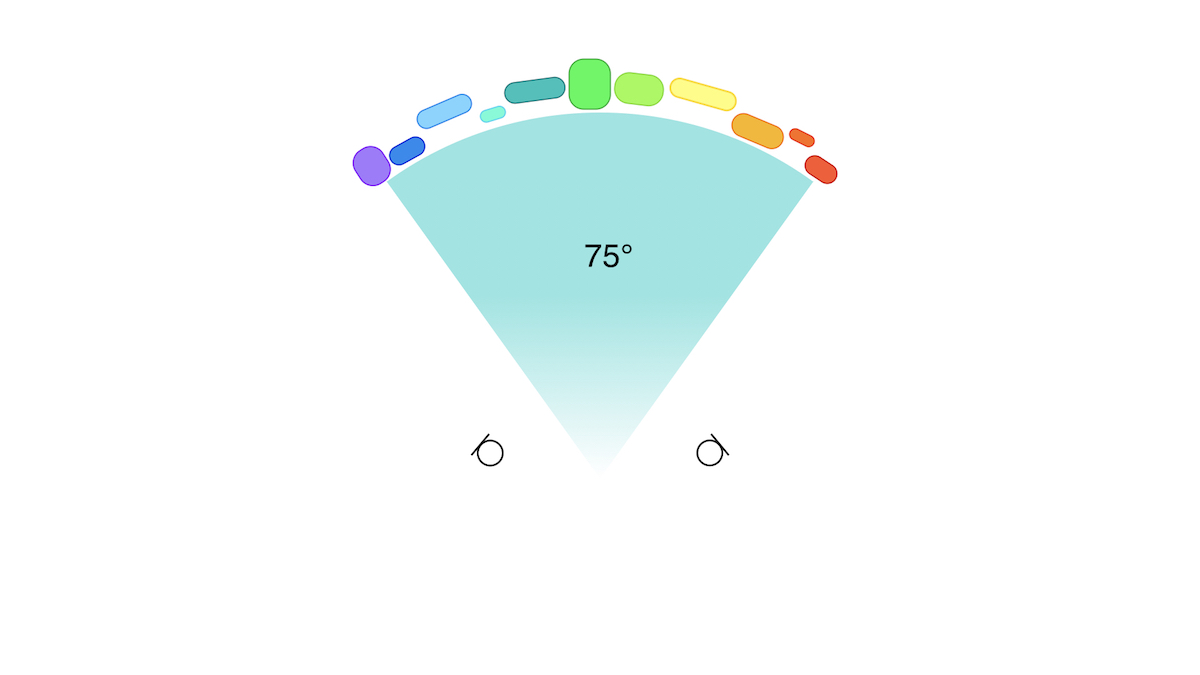

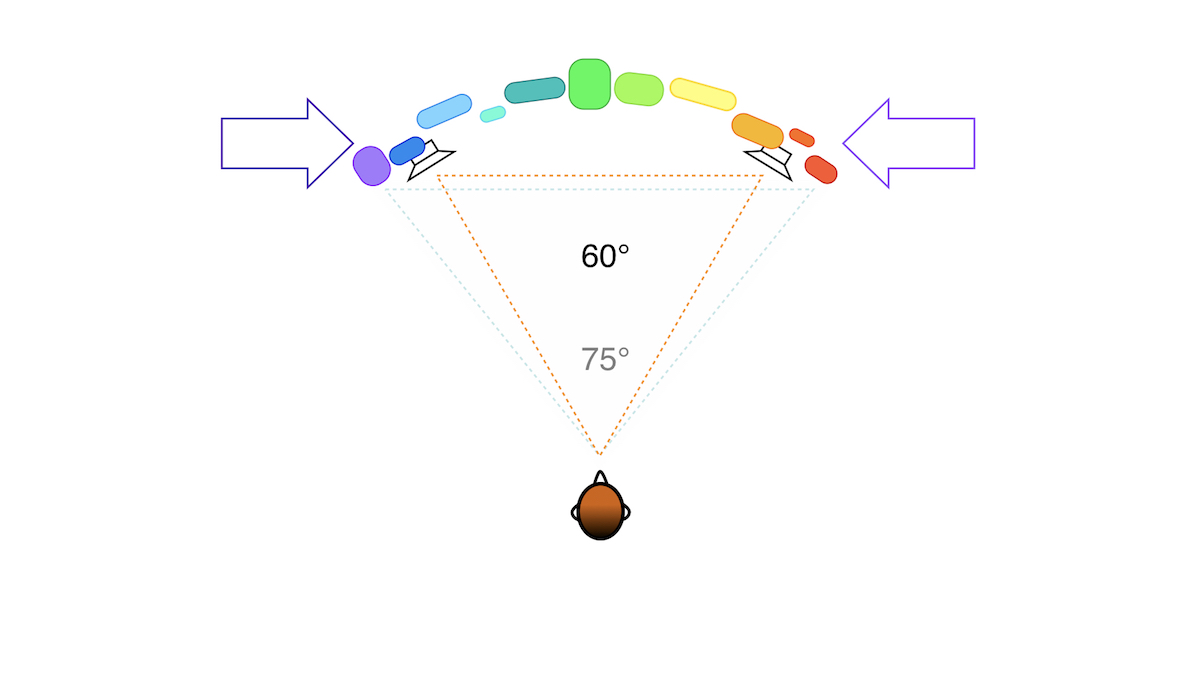

もちろん、再生アングルはスピーカーの配置角度に従って変化する。例えば、一般的な制作環境でよく採用されているLチャンネル30°+Rチャンネル 30°=60°のスピーカー配置を例にして、先ほどの75°の録音アングルで収録された音源を再生すると一体どのように聞こえるか考えてみよう。

もちろん、再生アングルはスピーカーの配置角度に従って変化する。例えば、一般的な制作環境でよく採用されているLチャンネル30°+Rチャンネル 30°=60°のスピーカー配置を例にして、先ほどの75°の録音アングルで収録された音源を再生すると一体どのように聞こえるか考えてみよう。